白老に造られた仙台藩の砦 その歴史と歩み

1 白老仙台藩元陣屋が造られるまで

白老の市街地から約2キロ北西に離れた山間へ進むと、国指定史跡「白老仙台藩陣屋跡」があります。

今を遡ること160余年前、幕府は約200年にわたる鎖国政策に終止符を打ち、アメリカやロシアなど列強諸国との間に和親(通好)条約を結びました。しかし北辺の緊張は依然として続き、特にロシアの南下政策を警戒した幕府は松前藩や東北諸藩(津軽・南部・秋田・仙台・庄内・会津)に蝦夷地を分割警備させました。

仙台藩は白老から襟裳岬を経て、国後・択捉島までも含めた太平洋岸の3分の2を守備範囲として定められました。幕府は当初、勇払(現在の苫小牧市)に拠点となる元陣屋を設けるよう想定しましたが、現地を調査した仙台藩士である三好監物等は白老を適地として見出します。

安政3年(1856)春より陣屋構築に着手した藩士達は、同年秋には一応の完成まで漕ぎつけ、慣れない土地での過酷な任務に就きます。このほか、広尾・厚岸・根室・国後・択捉にそれぞれ出張陣屋を築き、いつ訪れるとも知れぬ外国船の襲来に備えていました。

2 白老元陣屋の構造

白老元陣屋は河川が削り出した山間の土地を巧みに利用しながら造られました。

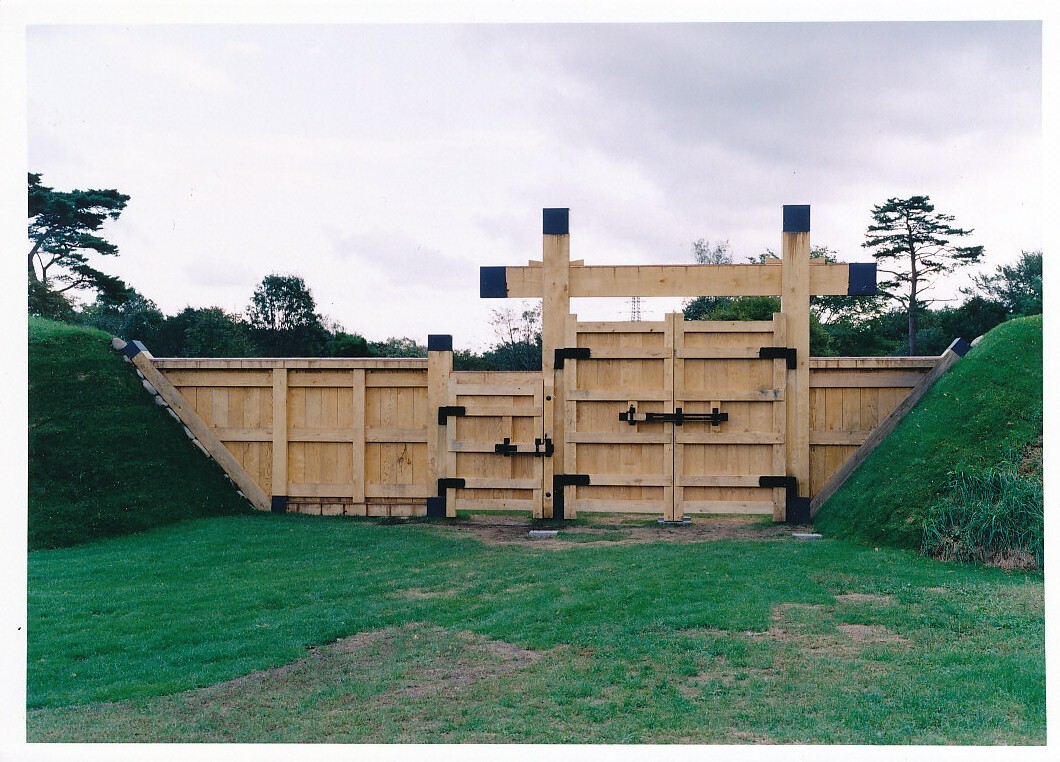

面積は約6万6千平方メートル。天然の河川を堀とし、土塁を築いて設けた曲輪(うちくるわ)と外曲輪(そとくるわ)の中に数基の門を構え、常時120名の藩兵が駐留するための施設として整えられました。

内曲輪には本陣・勘定所・兵具蔵・兵粮蔵が、外曲輪には稽古屋や長屋などを設け、日々戦いの訓練を重ねながら過ごしていました。陣屋を挟む丘陵上にはそれぞれ、塩釜神社と愛宕神社を勧請し、国元でもそうであったように、心身ともに武士としての本分を全うするよう努めていました。

3 元陣屋からの撤退

安政6年(1859)には、警備範囲の一部が藩領地となったことから代官も置かれ、藩士達は地域の民政にも携わります。しかし戊辰戦争と勃発に伴い幕府が倒れ、政治の中心は朝廷に移ります。劣勢に立たされた仙台藩士達は白老の地を去り、白老元陣屋は12年間の歴史に幕を閉じました。

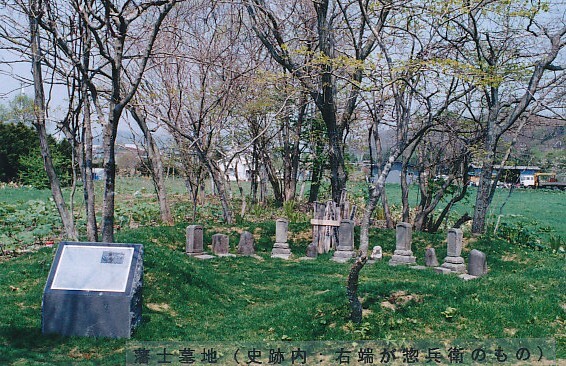

明治39年に至り、地域の住民が倒れるままに放置されていた墓石を発見し、そこから陣屋跡の整備に向けた活動がはじまります。北海道でも数少ない幕府蝦夷地の姿をとどめる陣屋跡は、貴重な文化財としてて昭和41(1966)年に史跡となり、往時の侍達の足跡を伝えるべく復元事業などを進めてきました。

また、同56年には史跡がとりもつ縁から仙台市と歴史姉妹都市提携を結び、その3年後には史跡の有する歴史的価値を広く世に紹介するため、史跡の一隅に仙台藩白老元陣屋資料館が開館しました。