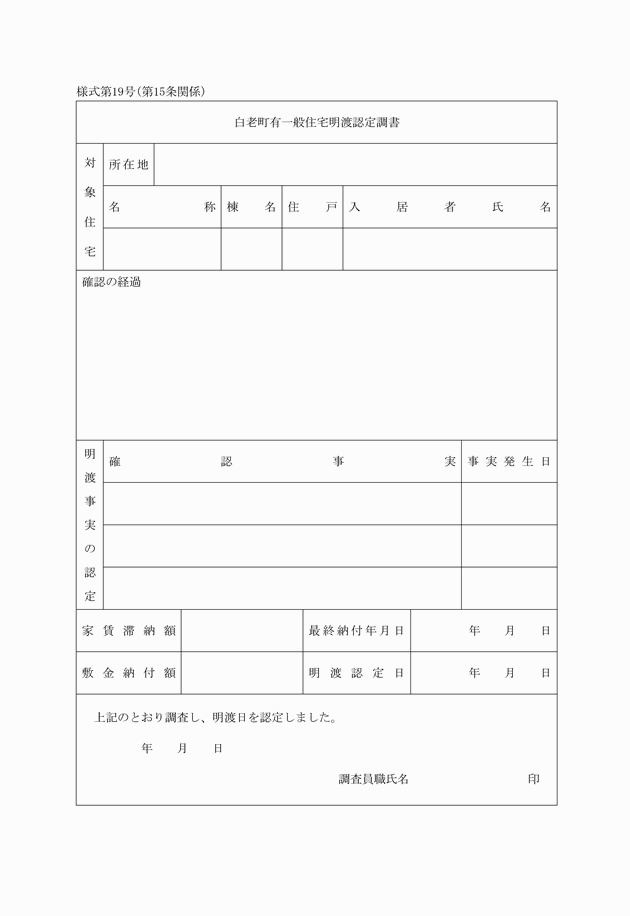

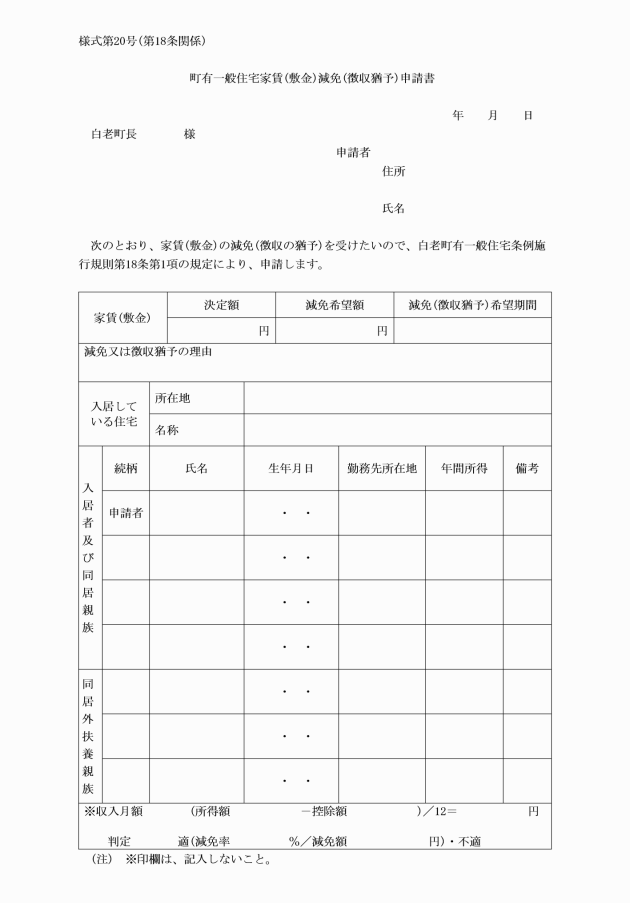

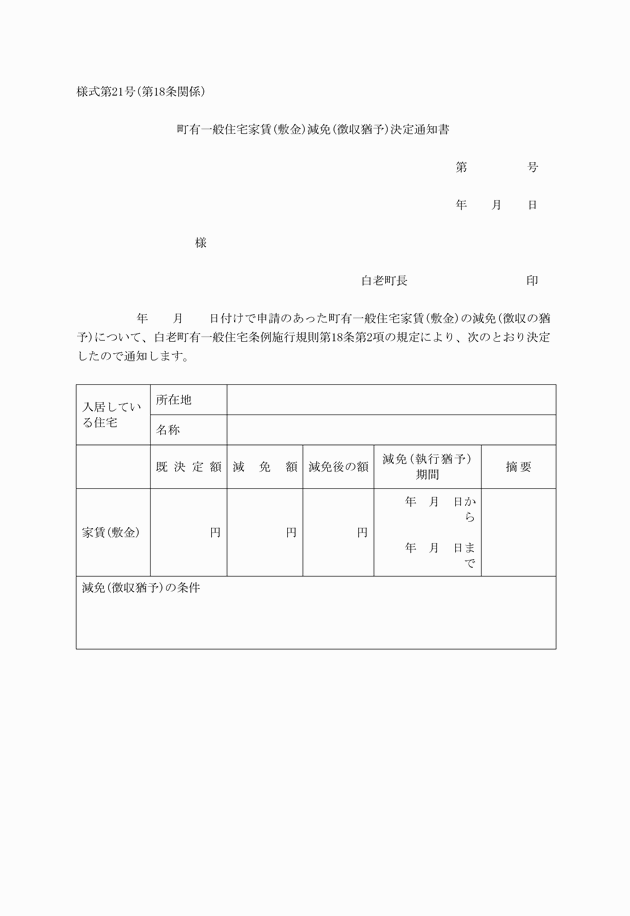

○白老町有一般住宅条例施行規則

平成22年4月1日

規則第8号

(趣旨)

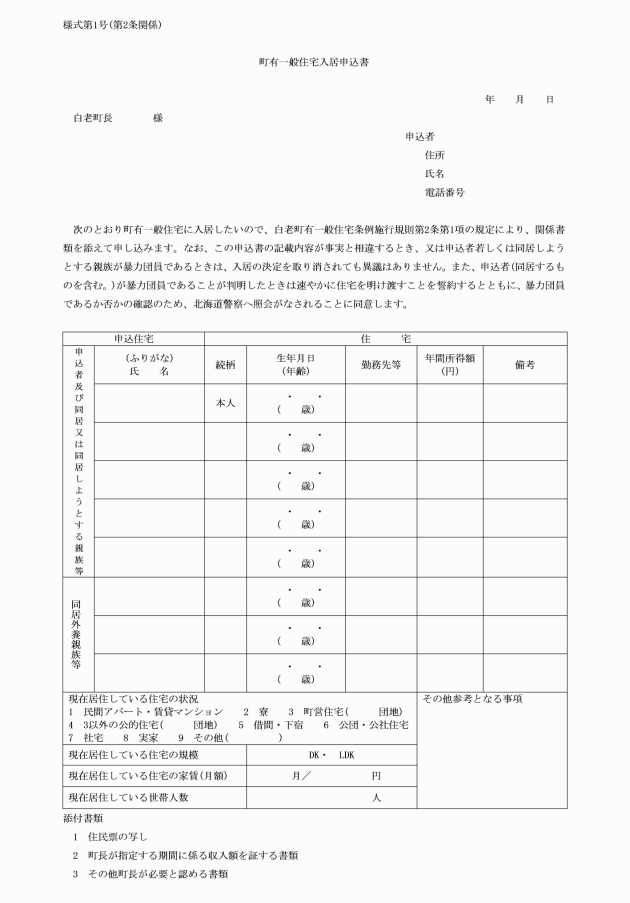

第1条 この規則は、白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず申込書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 第1項の申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の決定に限り効力を有する。

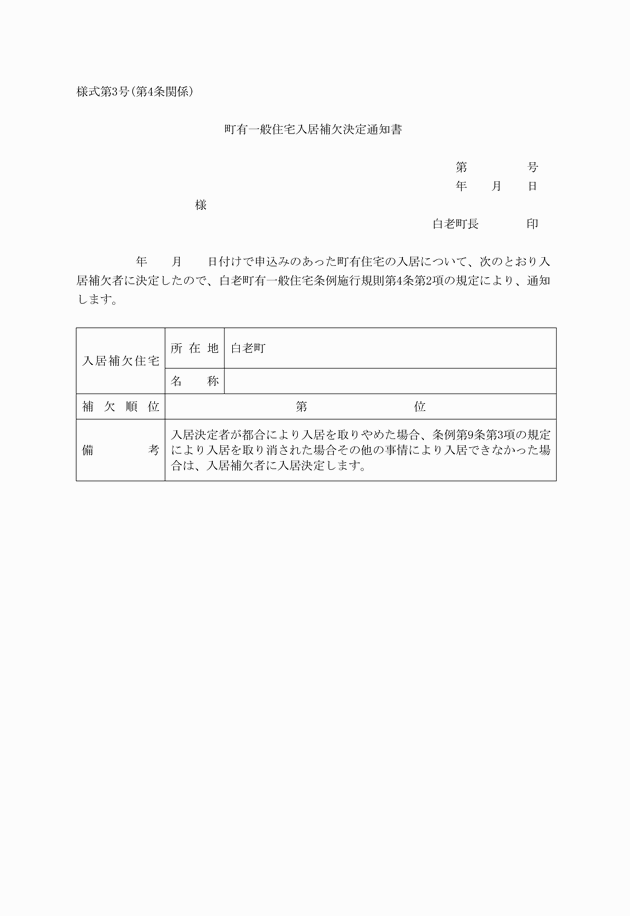

(入居補欠者の決定)

第4条 町長は、条例第8条第1項の規定により入居補欠者を決定する場合は、当該町有一般住宅ごとに入居の申込みをした者の中から、住宅に困窮する度合いが高い者から入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者である資格の有効期間は、次の入居者公募の日までとする。

4 入居補欠者が町有一般住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

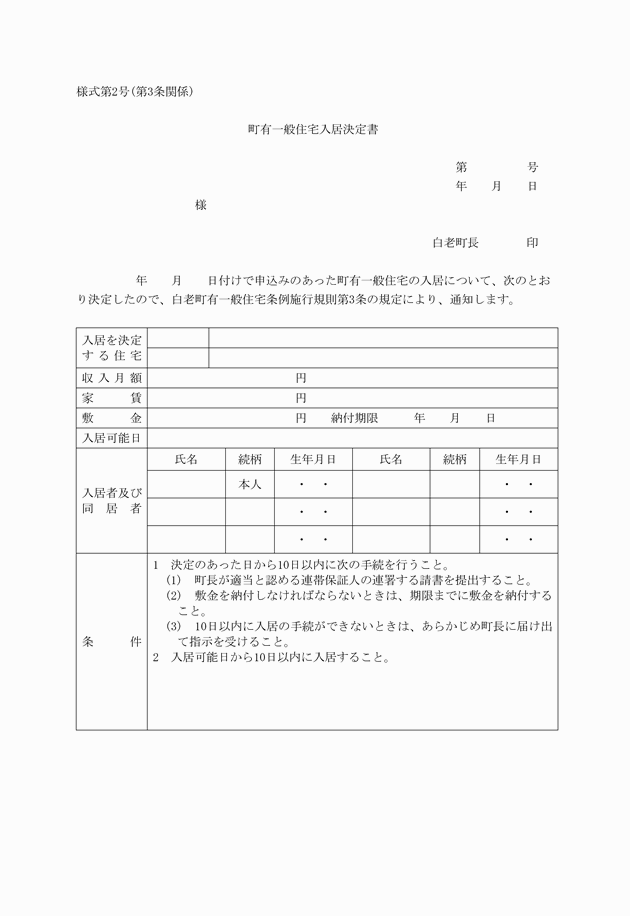

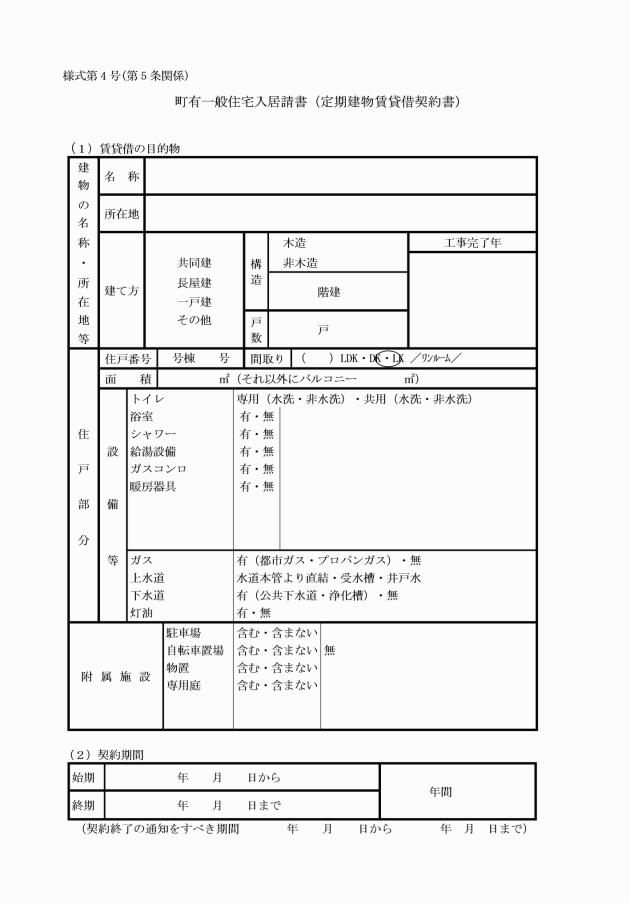

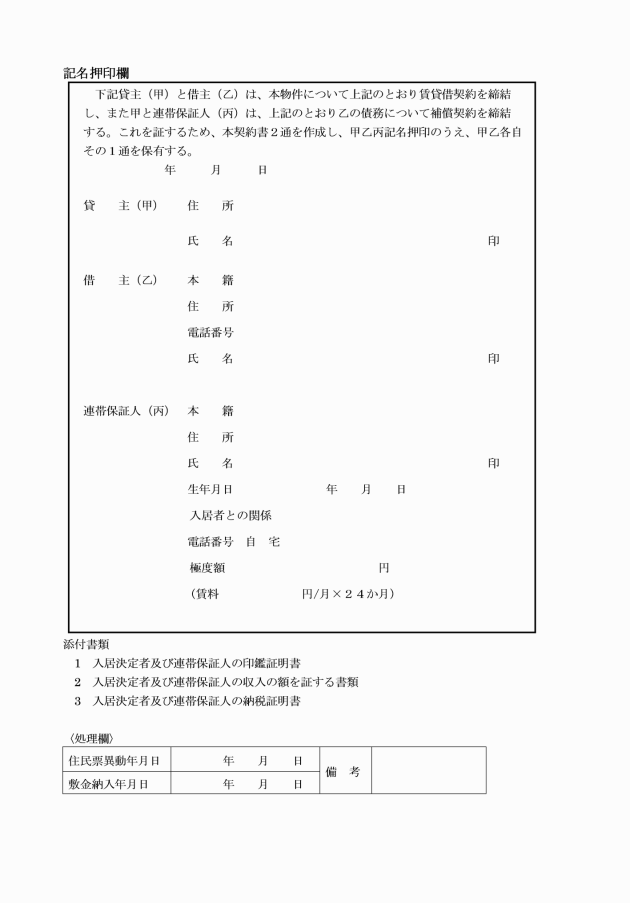

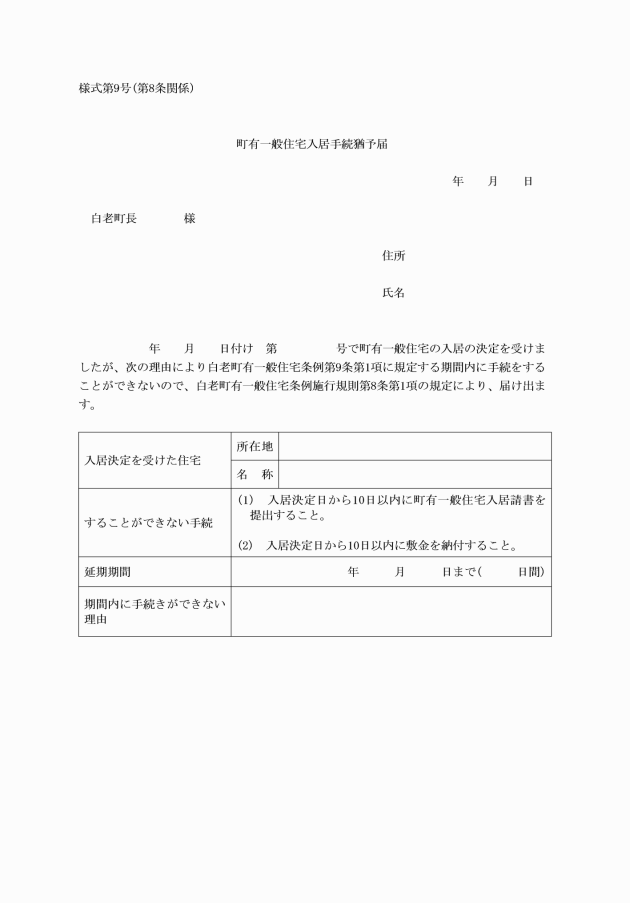

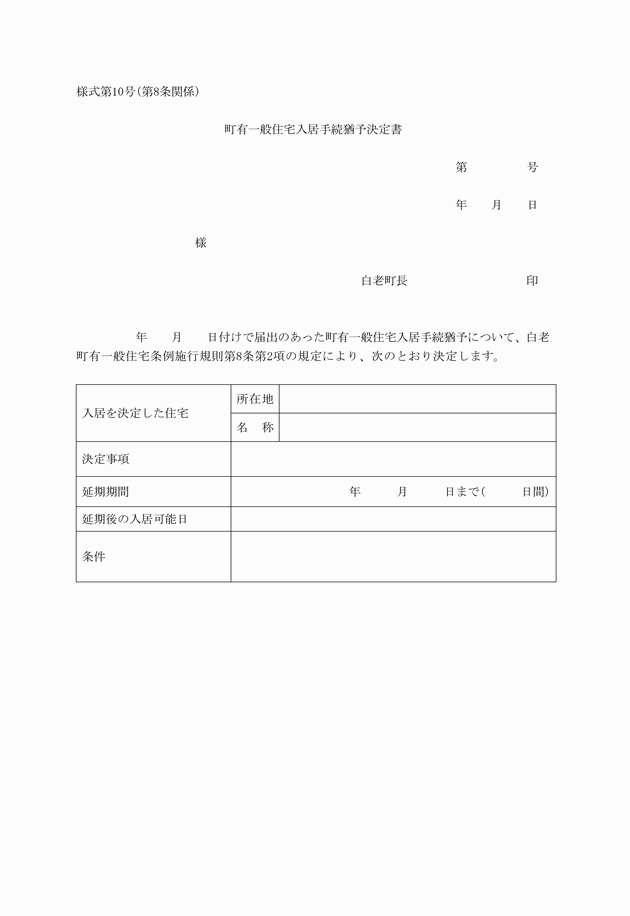

(入居の手続)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、町有一般住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

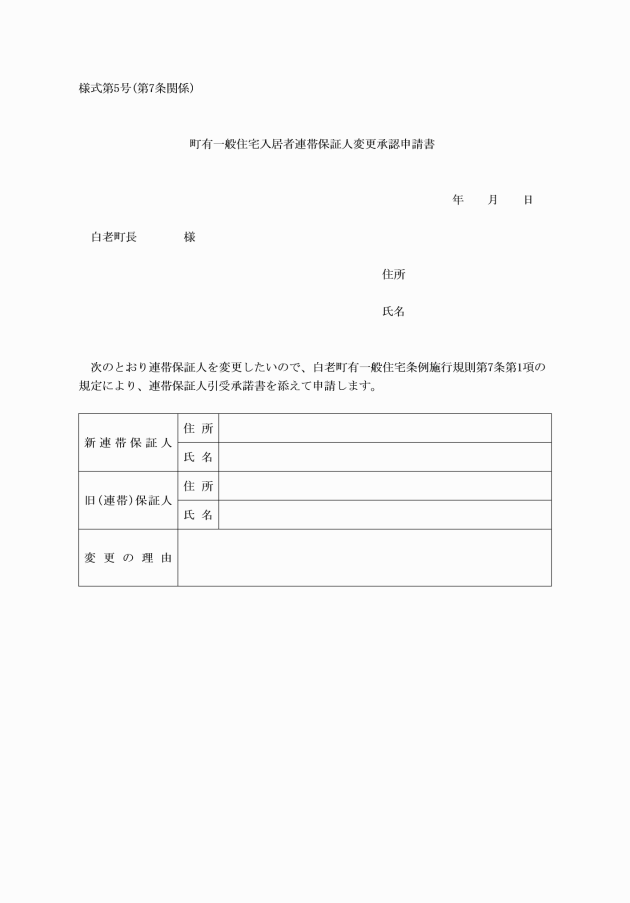

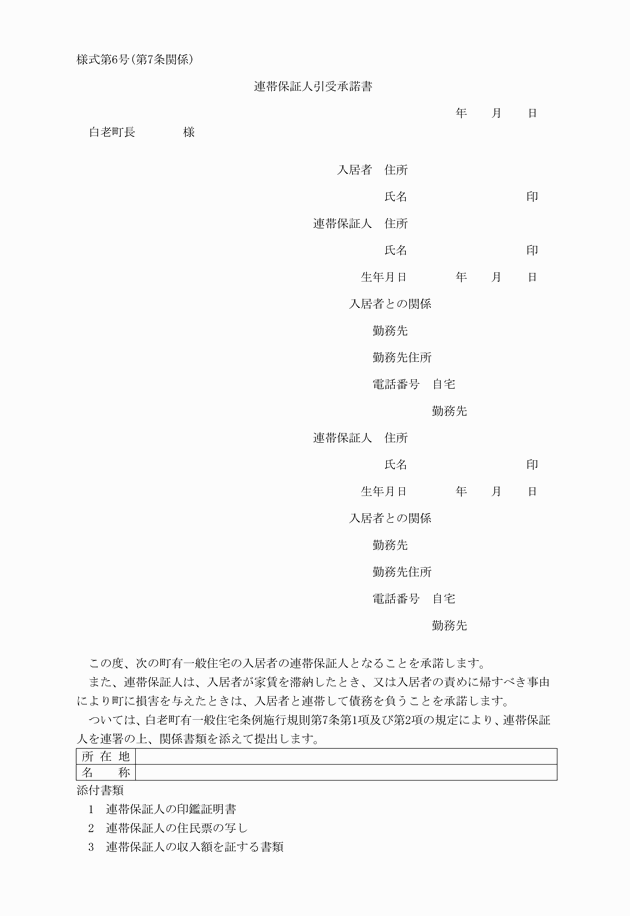

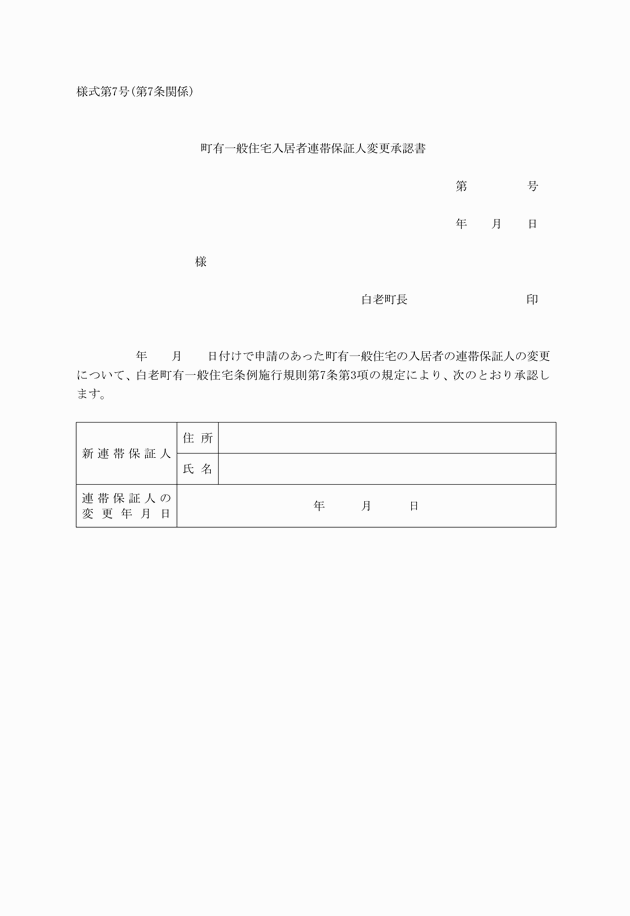

(連帯保証人)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したとき、又は入居者の責めに帰すべき事由により町に損害を与えたときに、入居者と連帯して責務を負うことができる者でなければならない。

2 町長は、連帯保証人が適当でないと認めるときは、その連帯保証人の変更を命ずることができる。

2 前項の承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

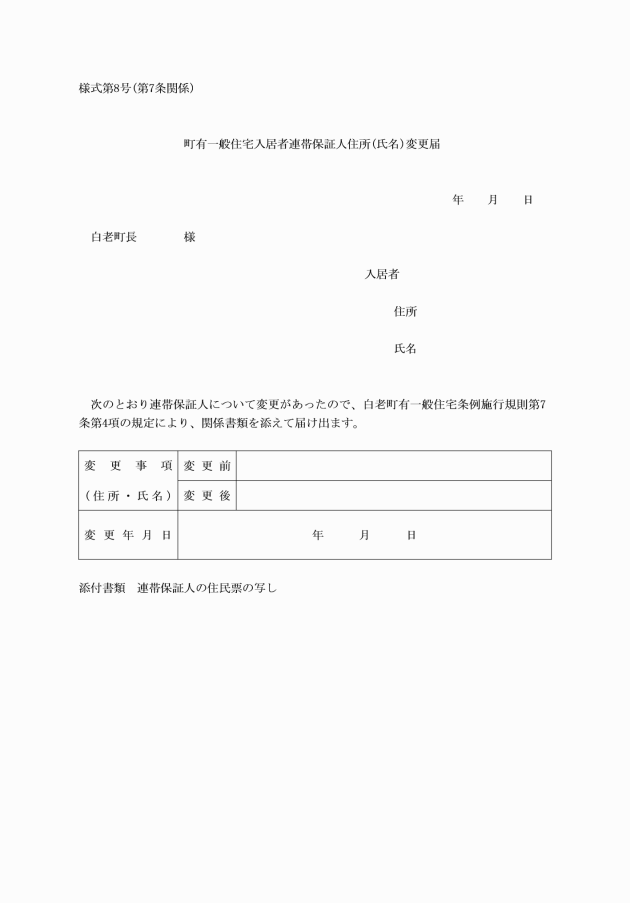

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、町有一般住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(様式第8号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

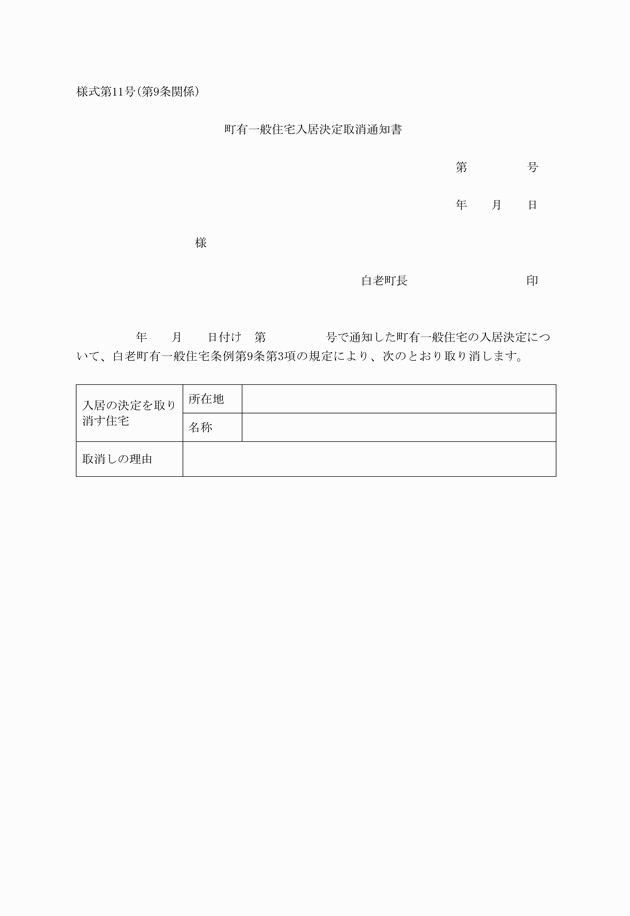

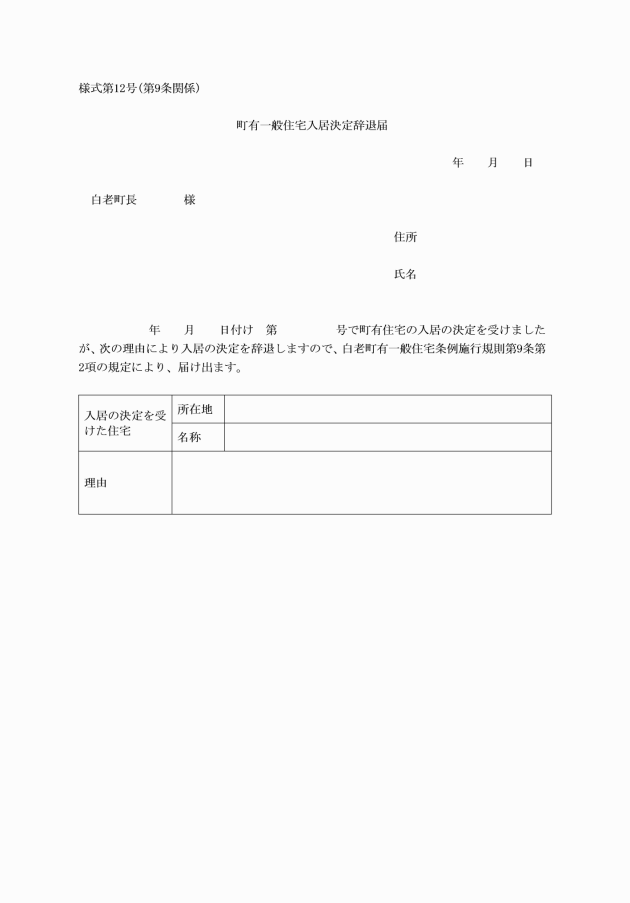

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該町有一般住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、町有一般住宅入居決定辞退届(様式第12号)により、町長に届け出なければならない。

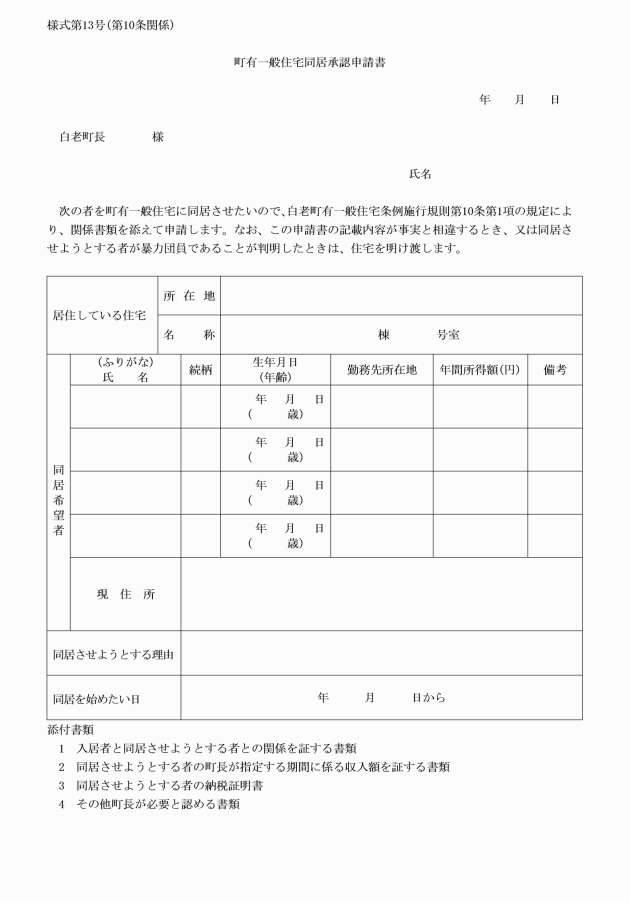

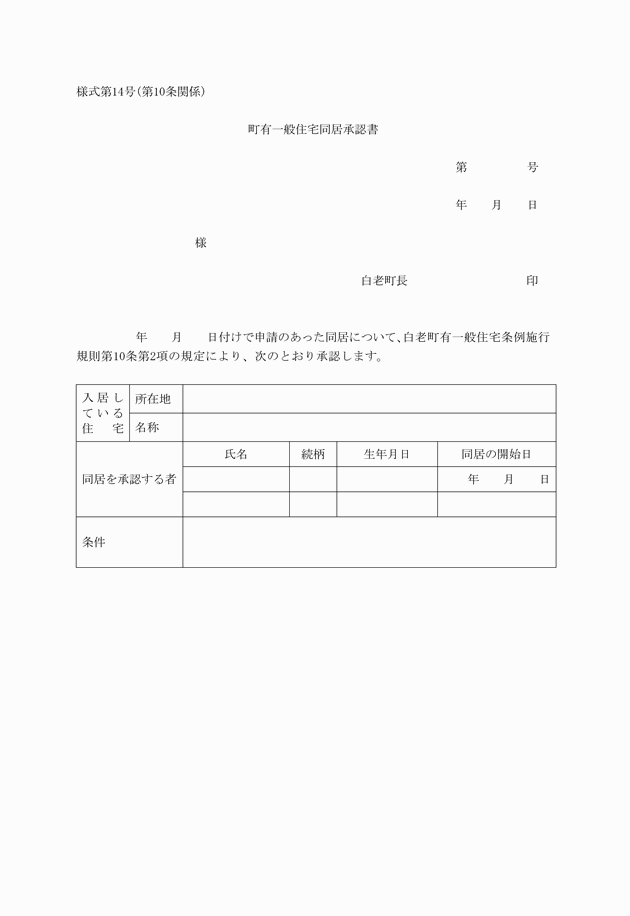

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 同居させようとする者の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

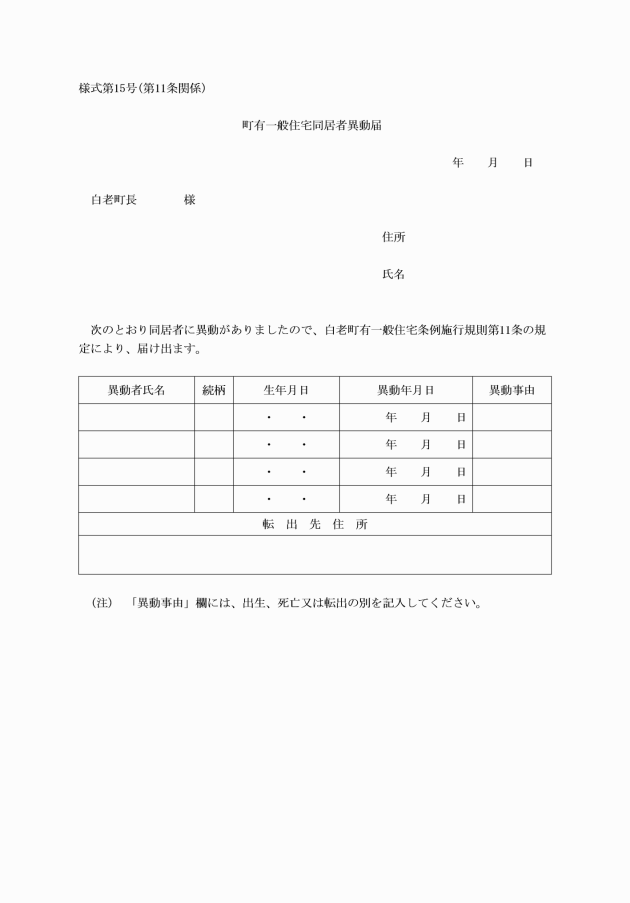

(入居者の異動届)

第11条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに町有一般住宅同居者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

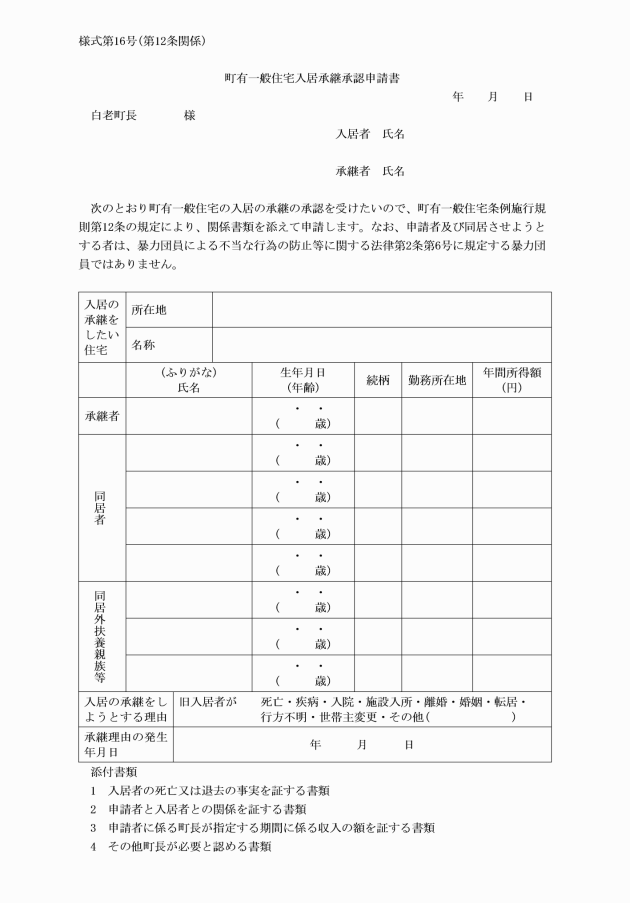

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

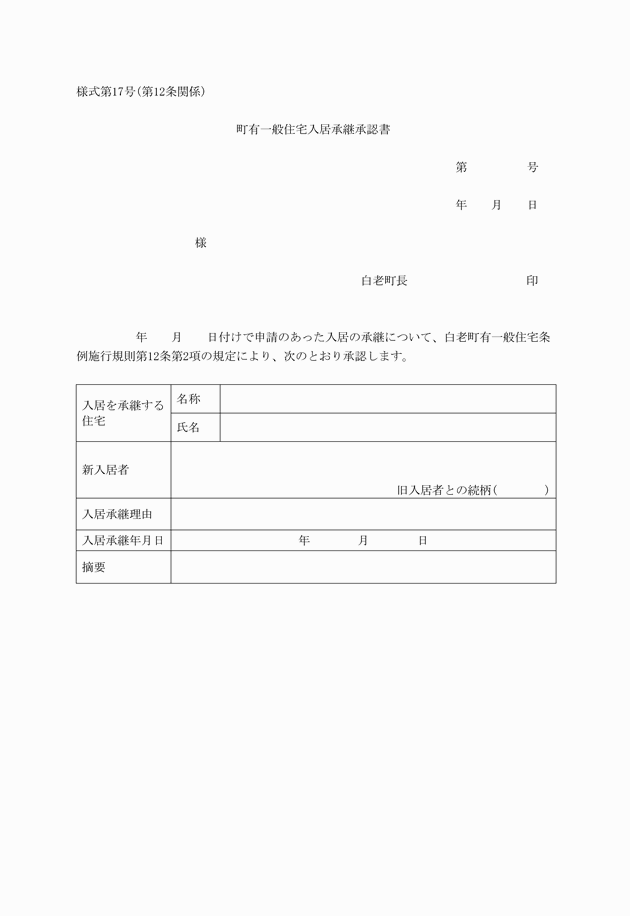

3 前項の承認を受けた者は、条例第9条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

2 条例第16条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、条例第13条第1項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納付期限までに納付することが困難であると認められるときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

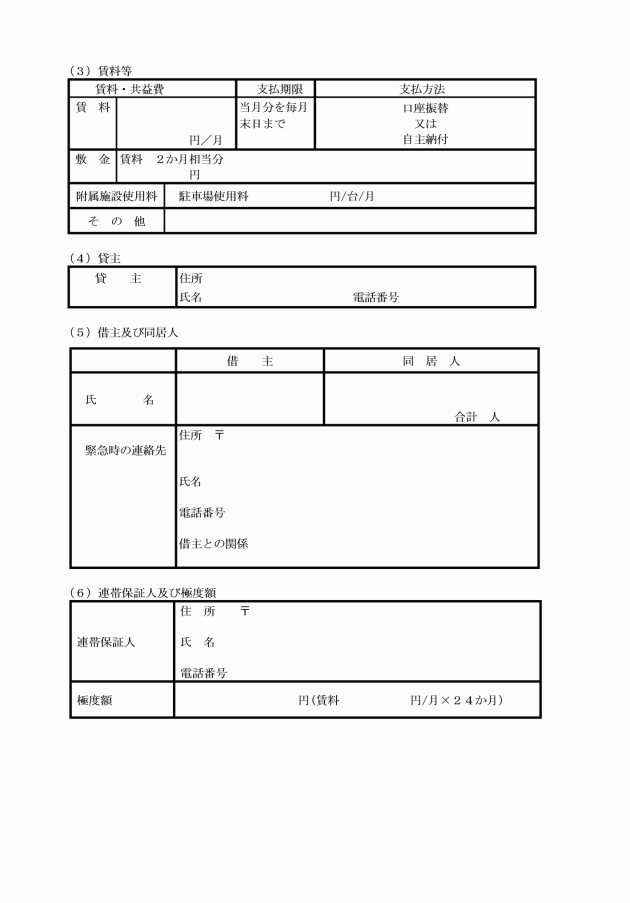

(敷金の納付方法)

第17条 条例第9条第1項第2号の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

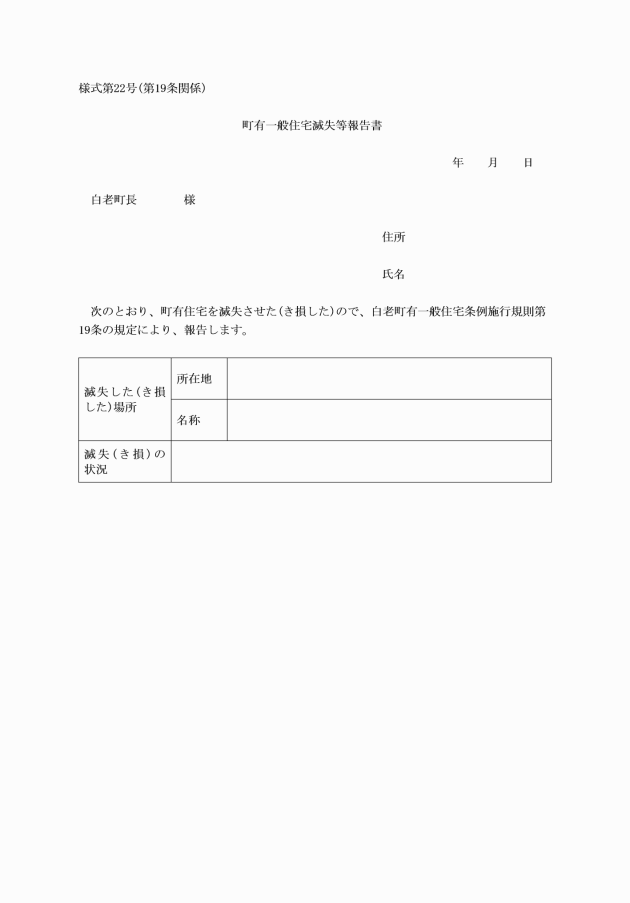

(滅失等の報告)

第19条 入居者は、町有一般住宅を滅失させ、又はき損したときは、直ちに町有一般住宅滅失等報告書(様式第22号)により、町長に報告しなければならない。

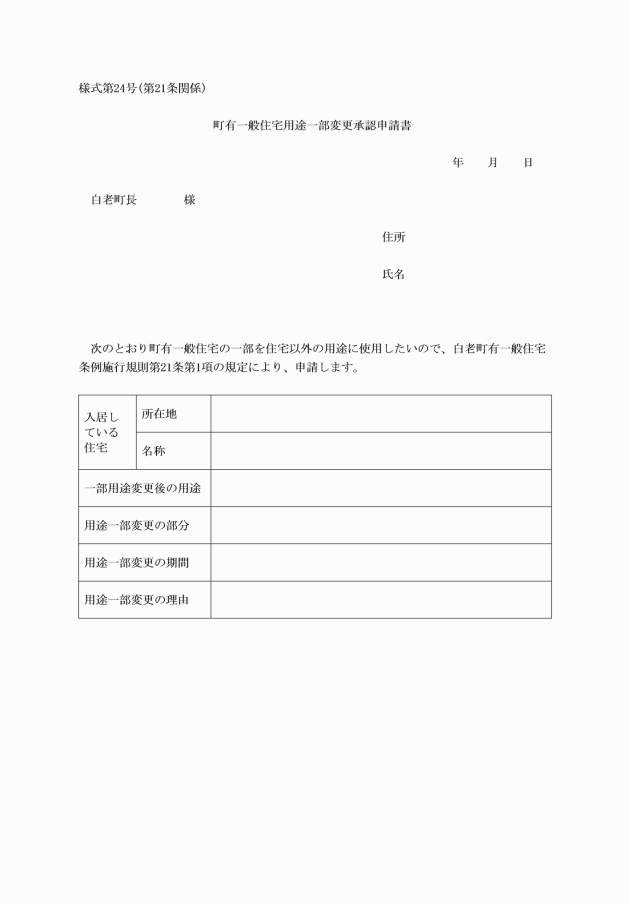

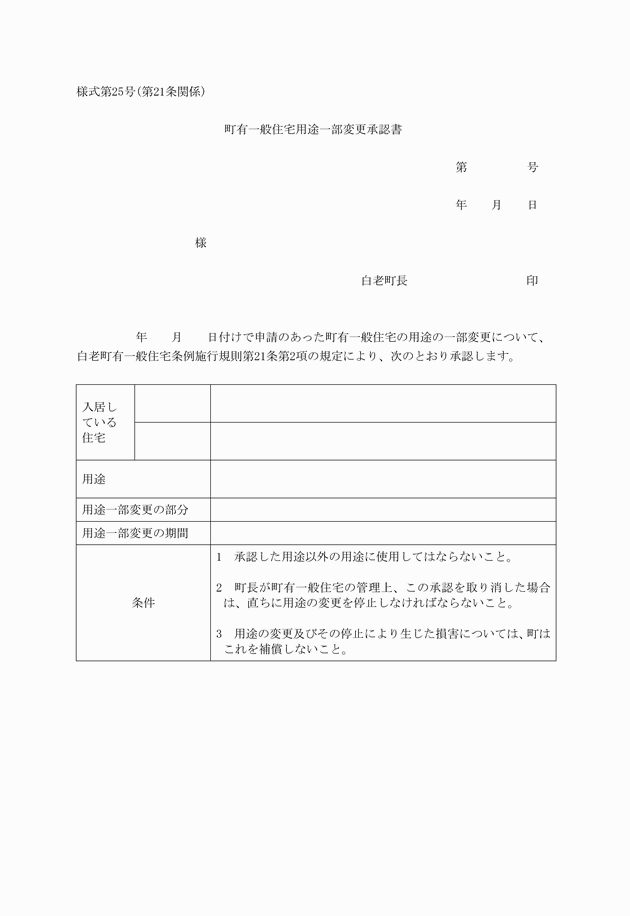

(用途変更の承認)

第21条 条例第21条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町有一般住宅用途一部変更承認申請書(様式第24号)を、町長に提出しなければならない。

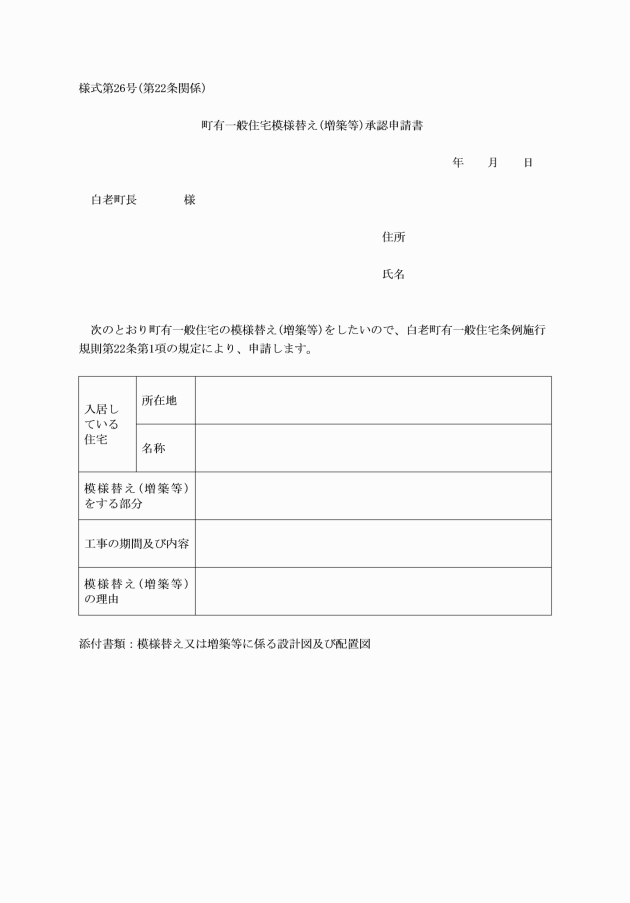

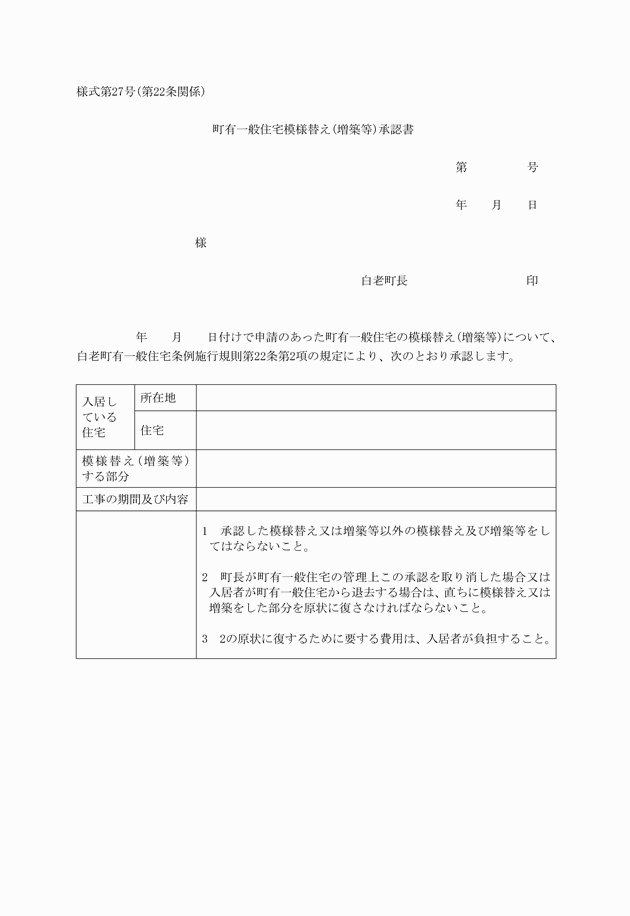

(模様替え又は増築等の承認)

第22条 条例第22条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町有一般住宅模様替え(増築等)承認申請書(様式第26号)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

附則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月1日規則第13号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月26日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

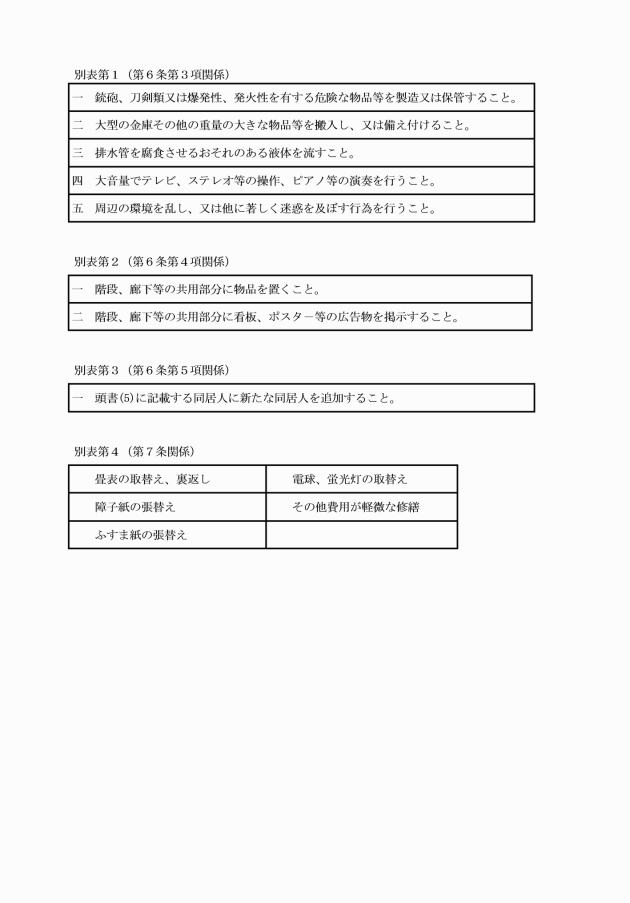

別表第1(第14条関係)

家賃の減免の要件 | 減免する額 |

(1) 条例第13条第1項第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定による保護を受けているとき。 | 家賃から法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額 |

イ 法の規定による保護を受けているが入院等により住宅扶助を停止されているとき。 | 家賃月額の100分の80 |

ウ 収入が法に基づく保護基準月額(以下「基準月額」という。)の1.0倍以下のとき。 | 家賃月額の100分の70 |

エ 収入が基準月額の1.0倍を超え1.1倍以下のとき。 | 家賃月額の100分の50 |

オ 収入が基準月額の1.1倍を超え1.2倍以下のとき。 | 家賃月額の100分の30 |

カ 収入が基準月額の1.2倍を超え1.3倍以下のとき。 | 家賃月額の100分の10 |

(2) 条例第13条第1項第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ウからカまでのいずれかに該当するとき。 | 前号ウからカまでの区分に応じ当該ウからカまでに掲げる減免する額 |

(3) 条例第13条第1項第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号ウからカまでのいずれかに該当するとき。 | 第1号ウからカまでの区分に応じて当該ウからカまでに掲げる減免する額 |

(4) 条例第13条第1項第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |

ア 条例第13条第1項第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が基準月額の1.3倍を超えるとき。 | 前3号の場合に準じて町長が決定する額 |

イ アに該当するとき以外のとき。 |

注 収入とは、世帯における所得税法の総収入のほか所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により非課税とされている恩給、年金その他これらに準ずる給付、法の規定により非課税とされている扶助料その他これらに類する給付金等で法律の規定により非課税とされている所得がある場合には、それらの所得を給与所得とみなして収入を算出するものとする。

別表第2(第14条関係)

減免対象 | 減免期間 |

条例第13条第1項第1号の場合 | 1年以内とする。 |

条例第13条第1項第2号の場合 | 療養に要する期間とする。 |

条例第13条第1項第3号の場合 | 原則6か月とし、当該損害額を勘案して定める。 |

条例第13条第1項第4号の場合 | 原則6か月とし、当該事情を勘案して定める。 |

注 減免期間については、当該減免の属する年度を超えないものとする。

別表第3(第16条関係)

別表第4(第25条関係)

町有一般住宅の名称 | 駐車場使用料金 |

川沿町有一般住宅「サンコーポラス」 | 1,500円/月 |

上記以外の住宅 | 無料 |