○白老町一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急時の保育等に対応するため、町が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町長は、この事業を社会福祉法人又は学校法人が設置した民間保育所又は認定こども園(以下「実施保育所等」という。)に委託することができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、満1歳未満の乳児を除く。

(1) 非定型的保育児童 保護者が断続的労働・短時間労働、職業訓練、就学等の事由により、平均週3日程度家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童

(2) 緊急保育児童 保護者が傷病、出産、災害、事故等の事由及び看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童

(3) 私的理由による保育児童 保護者の育児疲れの解消その他私的な事由により一時的に保育が必要となる児童

(1) 町内に居住する親族の傷病の看護のために一時的に町内に滞在している場合で、当該看護のため児童を保育できない場合

(2) 出産のため町内に居住する親族のもとに里帰りし、かつ、入院等のため児童を保育できない場合

(3) 前2号の場合に準じると認められるとき

(1) 非定型的保育児童 週3日かつ1月に14日以内

(2) 緊急保育児童 週3日かつ1月に14日以内で2月まで

(3) 私的理由による保育児童 週3日かつ1月に14日以内

(利用時間)

第5条 事業の実施時間は、実施保育所等の開所時間とする。ただし、実施保育所等の施設長が、業務に支障があると認める場合は、臨時に事業を行わないことができる。

(定員等)

第6条 児童の定員及び保育士の人数は、実施保育所等において通常保育を受けている児童(以下「入所児童」という。)の処遇に支障のない範囲で別に定めるものとする。

(1) 保育室等の確保 事業を実施するための専用の保育室を確保して実施することを原則とするが、専用の保育室を確保しなくても事業の実施に支障のない場合は、この限りでない。

(2) 給食、おやつ等 通常保育を受けている入所児童と同程度とする。

(3) 安全管理、健康管理 別に定める衛生管理マニュアル、緊急事態対応マニュアルに基づき、児童の安全、健康管理に努めるものとする。

2 利用希望者が第3条第2項の規定により対象児童とされた児童の保護者である場合は、利用申込書及び児童票のほかに児童の年齢及び住所を証明する書類を提出しなければならない。

2 利用者の希望により給食を実施する場合には、利用料とは別に給食費として1食あたり300円を負担しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯 全額免除

(2) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯 全額免除

(3) ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない父母の家庭をいう。)の世帯 2分の1免除

(4) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯 2分の1免除

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

(1) 前項第1号に該当する世帯 福祉事務所長が発行する証明書

(2) 前項第2号に該当する世帯 市町村民税の非課税証明書

(3) 前項第3号に該当する世帯 ひとり親家庭等医療費受給者証等

(5) 前項第4号エに該当する世帯 特別児童扶養手当証書又は障害年金証書

(利用料の納入方法)

第12条 利用者は、利用料及び給食費を実施保育所等の定めるところにより納入しなければならない。

(利用の制限等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり保育の利用を制限又は解除することができる。

(1) 対象児童又はその家族若しくはその同居人が感染性の疾病にかかっているとき

(2) 対象児童の心身が虚弱等で保育に堪えられないと認められるとき

(3) 第10条に規定する利用料に未納があるとき

(4) その他、町長が不適当と認めたとき

(利用の中止)

第14条 利用者は、事業の実施が必要なくなったときは、町長又は実施保育所等に申し出なければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月5日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

附則(令和6年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

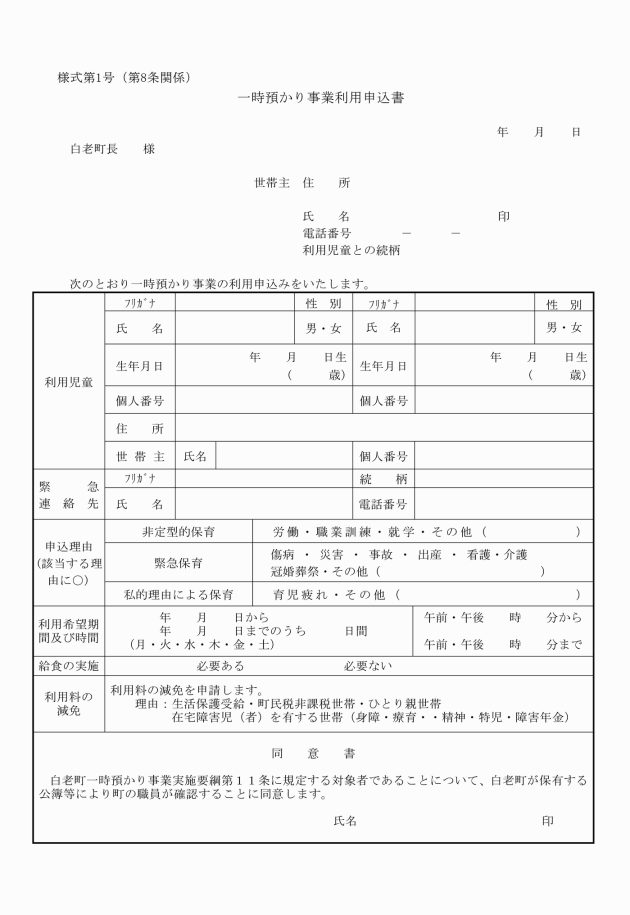

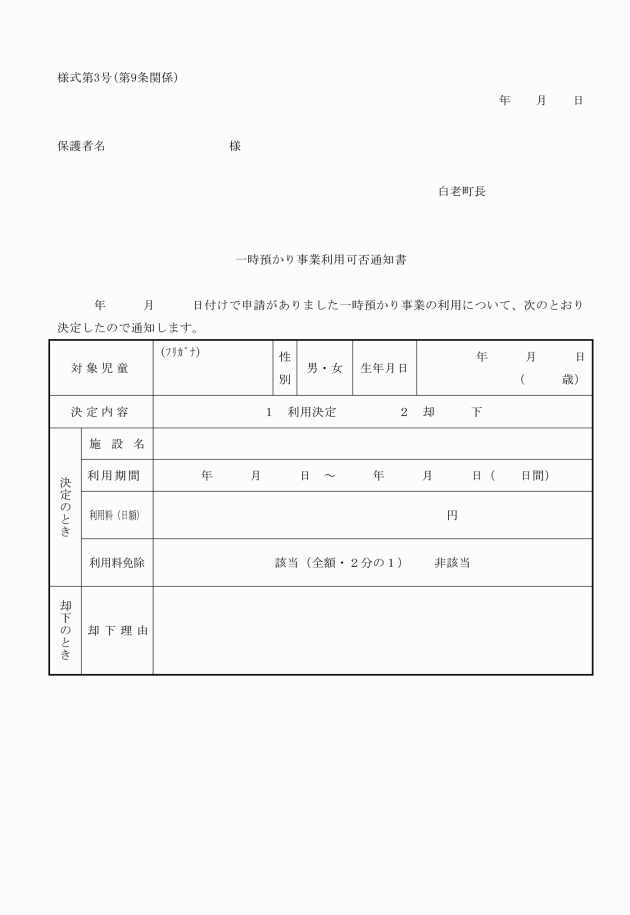

別表1(第10条関係) 一時預かり事業の利用料

区分 | 利用料 | 備考 | |

3歳未満児 | 4時間以内 | 800円 | 利用者の希望により給食を実施する場合には、利用料とは別に給食費として1食あたり300円を負担する。 |

4時間超 | 1,200円 | ||

3歳以上児 | 4時間以内 | 600円 | |

4時間超 | 1,000円 | ||