○社会福祉施設民間給与等改善費認定等実施要綱

平成22年11月1日

訓令第25号

第1 目的

この要綱は、白老町が所管する社会福祉施設(以下「施設」という。)における職員の勤務状況等を把握し、適正な民間施設給与等改善費(以下「民改費」という。)の認定を行うことを目的とする。

第2 民改費の加算について

1 基本分

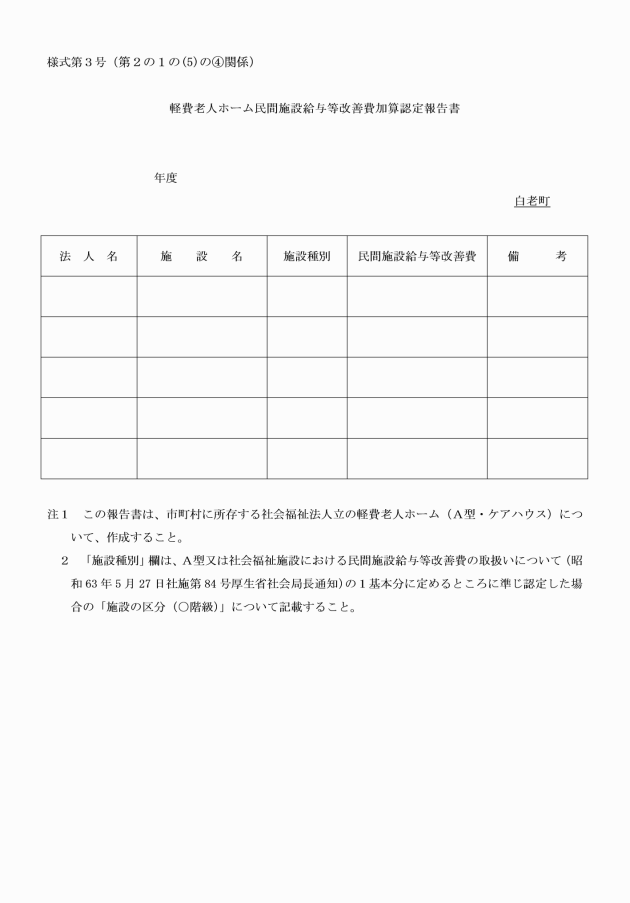

施設の区分 | 職員1人当たりの平均勤続年数 | 民間施設給与等改善費加算率 | 左の内訳 | |

人件費加算分 | 管理費加算分 | |||

A階級 | 14年以上 | 16% | 14% | 2% |

B階級 | 12年以上14年未満 | 15% | 13% | 2% |

C階級 | 10年以上12年未満 | 13% | 11% | 2% |

D階級 | 8年以上10年未満 | 11% | 9% | 2% |

E階級 | 6年以上8年未満 | 9% | 7% | 2% |

F階級 | 4年以上6年未満 | 7% | 5% | 2% |

G階級 | 2年以上4年未満 | 5% | 3% | 2% |

H階級 | 2年未満 | 3% | 1% | 2% |

(1) 適用の対象となる施設

本加算の適用の対象となる施設は、町内に所存する社会福祉法人立の軽費老人ホームとする。

(2) 算定の対象となる職員

① その施設に勤務するすべての常勤職員

② 嘱託職員等の非常勤職員のうち1日6時間、月20日以上勤務する者

(3) 勤続年数の算定

現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める施設のうち、保護施設、老人福祉施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに限る。)、婦人保護施設、児童福祉施設(児童自立生活援助事業所(以下「自立支援ホーム」という。)及び小規模住居型児童療育事業所(以下「ファミリーホーム」という。)を含み、児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う事業所、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則によりなお従前の例により運営できることとされた身体障害者厚生援護施設及び知的障害者援護施設、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム)における通算勤続年数、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4に定める施設における勤続年数及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める認定こども園における勤続年数を合算する。

(4) 1人当たりの平均勤続年数

① 上記第2の1の(2)及び(3)により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数により除して得た年数(6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てる。)とする。

② 上記職員1人当たりの平均勤続年数の算定は、当該年度の4月1日現在において行い、その年度の途中においてその施設の職員の異動があっても、加算率の改定は行わないものであること。ただし、年度途中で新たに開設される施設の場合は、その開設する日現在において行う。

(5) 加算の方法等

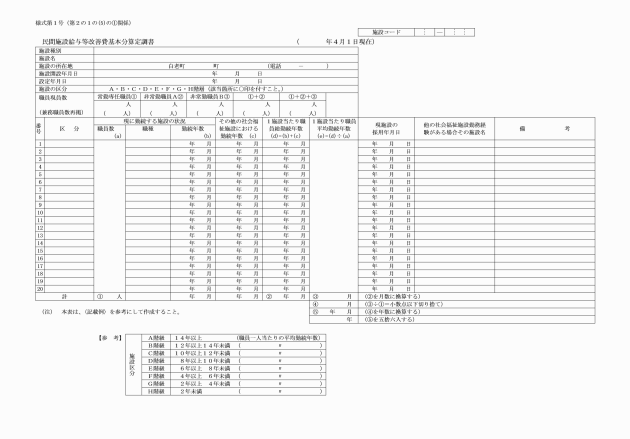

① 民改費対象施設は、当該年度の4月1日現在の状況について、4月30日までに民間施設給与等改善費基本分算定調書(様式第1号)を、町へ提出すること。

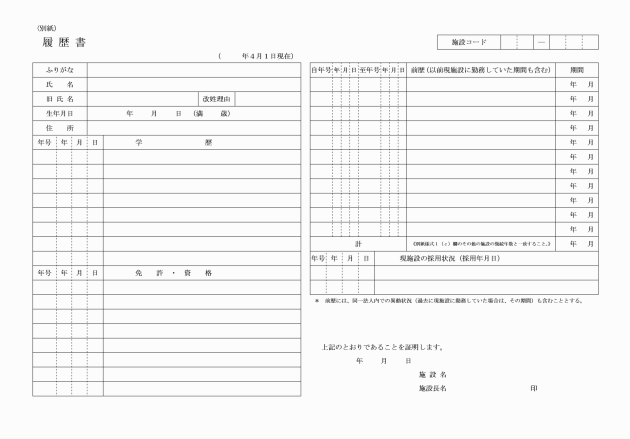

② 町長は、施設の平均勤続年数を算定の上、階級の認定を行い、民間施設給与等改善費基本分認定書(様式第2号)を交付する。

③ 平均勤続年数の算定については、平均勤続年数算定留意事項(別紙)による。

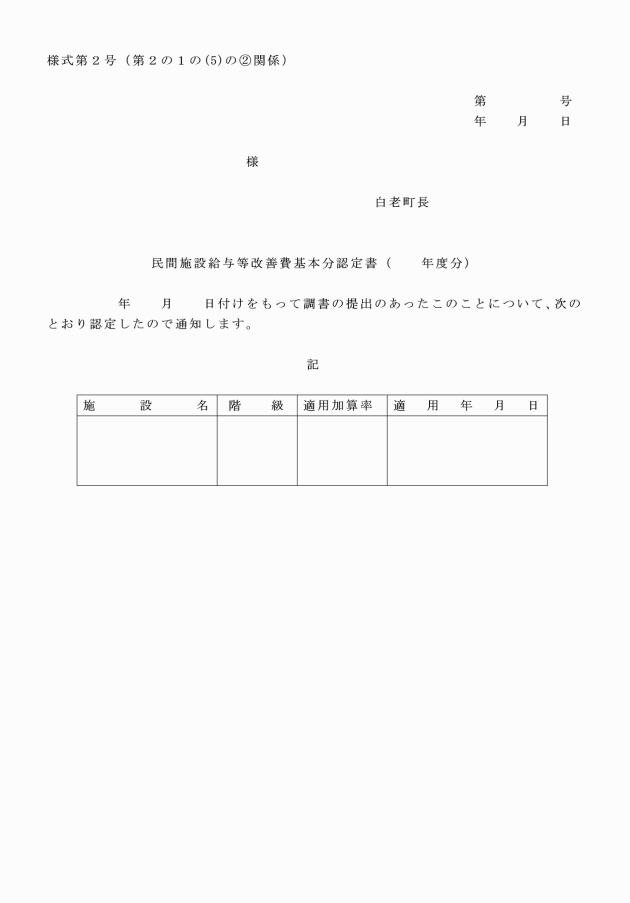

④ 町長は、認定の結果について軽費老人ホーム民間施設給与等改善費加算認定報告書(様式第3号)により速やかに北海道胆振総合振興局あて報告する。

2 軽費老人ホームにおける民改費の加算の停止

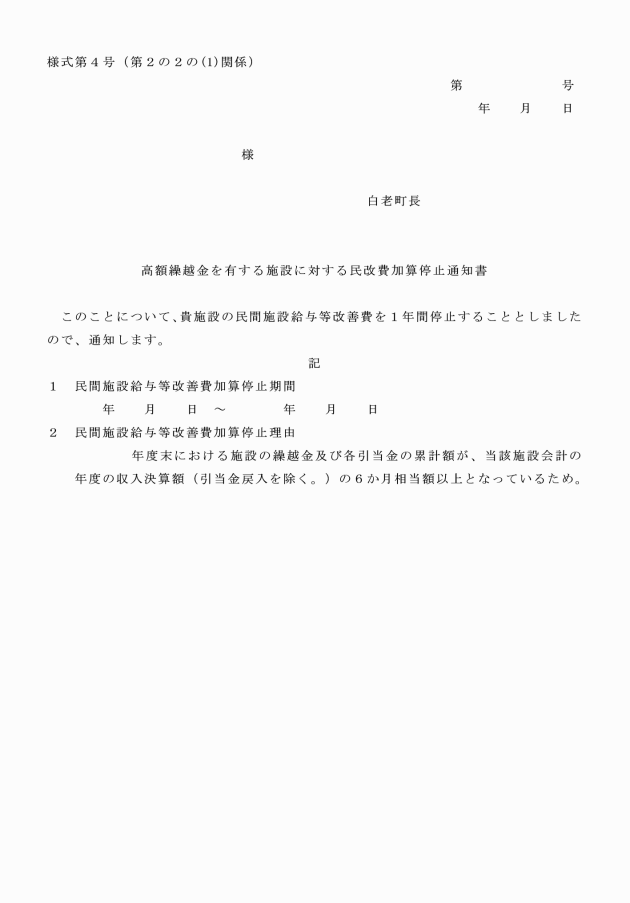

(1) 当該施設会計の前年度末における繰越金及び引当金の合計額が、当該施設会計の前年度収入決算額(ただし、各引当金戻入を除く。)の6か月相当額以上を有する施設については、4月分から翌年3月分まで民改費の加算を停止し、高額繰越金を有する施設に対する民改費加算停止通知書(様式第4号)により施設あて通知することとする。

(2) 町長は、民改費の加算の停止については、施設(法人)から提出される社会福祉法人現況報告(社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号第9条)、運営指導提出資料などをもとに行うこと。

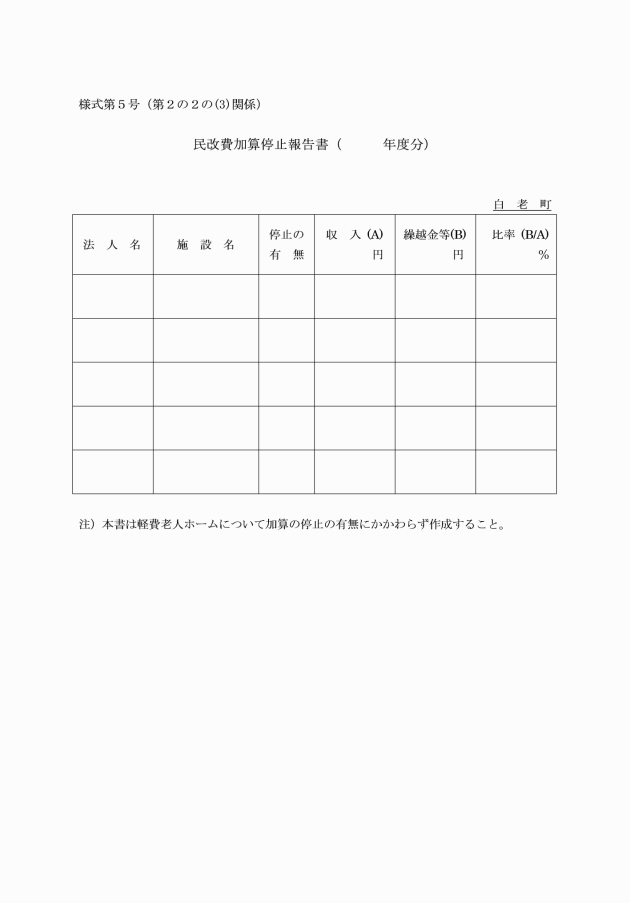

(3) 町長は、民改費の加算の停止の結果について、停止の有無にかかわらず、民改費加算停止通知書(様式第5号)により8月31日までに北海道胆振総合振興局あて報告するものとする。

(4) 民改費の加算が停止となった施設であっても、局長通知の4のアにいう施設経理区分から本部経理区分への繰入れ限度額は、民改費管理費加算分が加算されたものと仮定して、これを行って差し支えない。

3 その他

この加算については、町が行う指導監査の対象となるものであること。

附則

この訓令は、令達の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別紙(第2の1の(5)の③関係)

平均勤続年数算定留意事項

1 当該年の4月1日現在在職する常勤専任職員及び1日の勤務時間が6時間以上で、かつ1か月の勤務日数が20日以上の勤務状況にある職員のすべてについて記入されていること。

2 「その他の社会福祉の通算勤続年数」は、現在勤務している施設以外(以前に同一施設に勤務していた場合は、その期間を含む。)の施設で、上記1の勤務条件を満たす期間が記入されていること。

3 個々の職員の勤務年数の算定に当たっては、履歴書、辞令簿等で必ず確認し、誤りのないようにすること。

4 勤続年数の算定にあたって、1か月未満の端数については1か月と積算すること。(例えば、前年4月1日採用の者の勤続年数は1年1か月とすること。ただし、当該年4月1日採用の者の勤続年数は0か月とすること。)

5 「その他の社会福祉施設の通算勤続年数」の算定対象となる施設は、社会福祉法第2条に定める施設のうち、保護施設、老人福祉施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに限る。)、婦人保護施設、児童福祉施設(自立支援ホーム及びファミリーホームを含み、児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う事業所、障害者自立支援法附則によりなお従前の例により運営できることとされた身体障害者厚生援護施設及び知的障害者援護施設、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホームにおける通算勤続年数、児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年数及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園であり、知的障害者通勤寮、心身障害児通園事業施設、へき地保育所及び季節保育所等は対象外である。

6 直接処遇職員で、その資格が定められている職種については、その資格取得年月日、最終学歴及び学科名が備考欄に記載されていること。

7 児童、知的障害施設において、直接処遇職員のうちその資格が定められた職種にある職員が設定年月日現在において、その資格を有していない場合には、その者の勤続年数に0.8を乗じて年数を算定すること。

8 兼務職員であって、当該施設以外に勤務場所を有している職員については、備考欄に兼務である旨及びその勤務場所が明記されていること。

9 一度退職した後、再度雇用された者については、最新の採用年月日が記載されていること。それ以前の勤続年数については、「その他の社会福祉施設における勤続年数」に含められていること。

なお、法人本部の専任職員の経歴は、年数に含めないこと。

10 「現に勤務する施設の勤続年数」、「その他の社会福祉施設の通算勤続年数」及び「1施設当たり職員総勤続年数」の合計に算出にあたっては、年と月をそれぞれ別個に加算し、その数値がそのまま記載されていること(例えば、60年75月。)。

また、「1施設当たり職員平均勤続年数」の算定にあたっては「1施設当たり職員総勤続年数」の合計②を総勤続月数③に換算し、職員数①で除したもの④(小数点以下切り捨て)を再度年数に換算し⑤、五捨六入して算出する。

(例:②60年75月=③795月 ③795月÷①職員数16人=④49月 ④49月=⑤4年1月→4年)

11 年度途中において、当該施設の職員の異動があっても、再計算は行わないものであること。

12 当該年の4月1日現在で休職中の者については、次のとおりとすること。

(1) 休職中の者が有給の場合は算定対象となるので、算定調書に記載し、備考欄に休職中である旨表示されていること。

(2) 休職中の者に給与が支給されていない場合には算定対象とならないので、算定調書に記載しないこと。

(3) 産休(病休)中の者の替わりに代替者を雇用している場合で、産休(病休)者に給与を支給している場合は、代替者は算定の対象とならないので、算定調書に記載しないこと。産休(病休)中者に給与を支給していない場合は、代替者は算定に含むので算定調書に記載し、備考欄に産休(病休)代替等と記載すること。

(4) 過去に産休(病休)代替者であった者については、その期間を「その他社会福祉施設における勤続年数」に含めること。

13 過去に民間施設給与等改善費の算定対象とならない休職期間(無給の期間)がある者については、その期間を備考欄に記載し、勤続年数から除くこと(例えば、平成6年5月15日から平成8年12月31日まで休職していた場合は、6.5.15~8.12.31休職と備考欄に記入し、その間を勤続年数から除く。)。

14 前年の4月1日に在職していなかった職員については、当該職員の履歴書を算定調書に添付させること。