健康福祉課から健康ニュースと健康レシピをお届けしています。

第4弾の夏休みスペシャル号では、脂肪肝予防の視点を通して肥満の予防・改善を考えます。

脂肪肝予防、関連する食べ物と代謝のヒミツ

日ごろ、なかなか脂肪が落ちないな~と感じる方も少なくないのではないでしょうか?体脂肪はどのように付いていくか、一緒に見てみましょう。

体脂肪を考える上でまず着目するのは、食事に含まれる糖

食事から入った糖は、大半が肝臓と筋肉に取り込まれ、ブドウ糖(グリコーゲン)としてすぐ使える短期貯蔵用のエネルギー源として貯蔵されます。

1.ブドウ糖として短期貯蔵

(1)肝臓で70g程度(約280kcal)貯蔵

・空腹時は絶えず糖に分解されてエネルギー源として使われます。

(2)全身の筋肉で300~400g程度(約1,200~1,600kcal)貯蔵

・筋肉を動かすエネルギーとして使われます。

2.中性脂肪として長期貯蔵

ブドウ糖として貯蔵する量には限界があるため、余分な糖は、同じ重さでブドウ糖の2倍以上のエネルギーを貯蔵できる中性脂肪(ブドウ糖1g:約4kcal、脂肪1g:約9kcal)として長期貯蔵に回されます。これが、太るしくみです。

肝臓で余分な糖は脂肪肝となり、筋肉で消費されずに余った糖は脂肪細胞に取り込まれて体脂肪として蓄積されます。

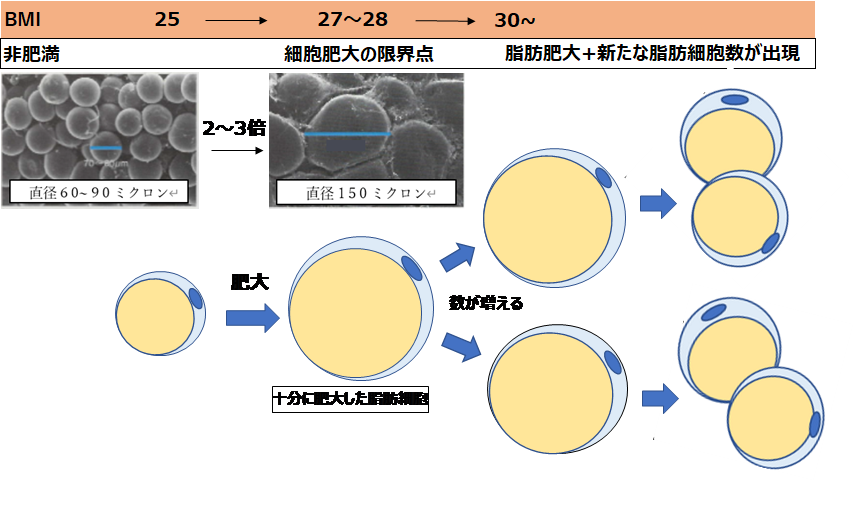

肥満の人の脂肪細胞は大きい。そして増える。

肥満ではない(目安はBMI25未満)の人の脂肪細胞は直径60~90ミクロンですが、肥満の人では、脂肪を過剰に蓄積して直径が2~3倍に膨らんでいます。さらに、脂肪細胞が貯めこめる限界を超えると、新たに脂肪細胞が出現し、どんどん脂肪を蓄えていくことになります。

太らないため、溜めないための食べ方

1 夜の食事のエネルギーを多くしないこと

多くて量の多い夕食や夕食後のデザート、夜食などを控える

2 夕食が遅くなる場合は、夕食を2分割するのもおススメ

・夕方に半分~2/3程度、残りを夜に食べる

・炭水化物(主食)は夕方を多めにし、遅い時間は減らす

・夕方の食後に少しでも体を動かす

3 夕食が分割できないときは、夕食時のみ炭水化物を減らすこと

4 エネルギーを消費して脂肪の貯蔵に回さないようにするため、夕食から就寝まで最低2時間は空けること

5 夕食後に少しでも体を動かすこと 食事⇒運動⇒睡眠を習慣化できると、エネルギー消費とともに、翌朝の欠食防止や睡眠の質の

向上にもつながります。

6 毎食に繊維を多く含む野菜、海藻、きのこ類を多くとり、早食いしない。1日20g以上が食物繊維の目標摂取量

早食いをしたり、繊維質の少ない食事をとると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が遅れ、急いで血糖を下げるために過剰に分泌されて、すい臓に負担をかけてしまいます。

インスリンには、脂肪を貯蔵する作用もあるので、上記の6つのポイントを押さえ、インスリンを過剰に分泌させない食事が大切です。

今月も、食物繊維がしっかりとれるすこやかレシピを、夏休みスペシャル号として2つご紹介します♪

1つめは、ほんのりわさび香る”香味野菜とささみのわさび風味和え”、2つ目は、”夏野菜のみそ汁”とそれを冷やして作る、”簡単!涼しげ*夏野菜そうめん”です♪

暑さ続くこの夏に、ぜひお試しください!

一度ついてしまった脂肪はなかなかとれないですが、減らすためには、

血液中の中性脂肪を下げることが大切です!

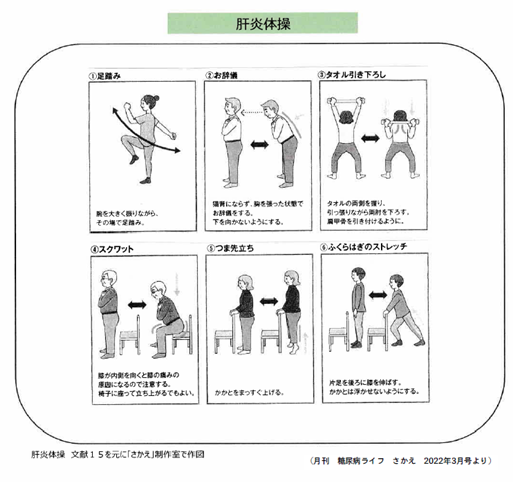

中性脂肪を減らすのに効率が良い体操があります!

「肝炎体操」はご存じですか?実は今まで、肝炎になったら安静が大事である、と言われてきましたが、今は筋肉を鍛えることが大切だとわかってきました。そこで考えられたのが肝炎体操です。これが、脂肪肝の改善にも効果があることがわかったのです。

大きな筋肉を鍛えて中性脂肪を減らします!

この肝炎体操は、背中、太もも、ふくらはぎの筋肉を鍛える効果がありますが、肝臓のがんの発育を押さえたり、肝臓にたまった中性脂肪を燃焼させるホルモンが筋肉から出てきます。

おうちでぜひ実践してみてください!

(※治療中の方は、開始前にかかりつけ医に相談しましょう)