健康福祉課から健康ニュースと健康レシピをお届けしています。

第5弾では、食事バランスにおける野菜摂取の視点を通して肥満の予防・改善を考えます。

野菜不足、食物繊維の少ない食事が肥満につながる仕組み

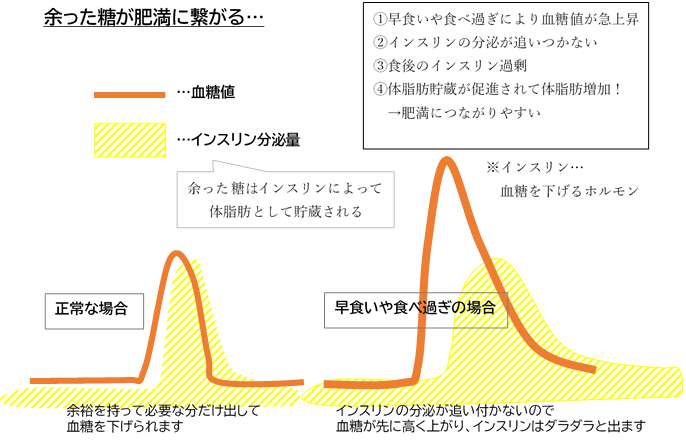

食後に血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が上昇すると、それに反応してすい臓からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンの作用で、

①血液中のブドウ糖を細胞に取り込み、エネルギー源として利用します。

②余ったブドウ糖は、脂肪に合成され脂肪細胞に蓄えられます。

血糖値の上がり方が急激になるような食べ方(例:おにぎりだけ、麺類だけ、パンだけといった食事を早食い)をすると…

⇒インスリンが血糖値の急上昇に間に合わず血糖が先に上昇、遅れてインスリンが分泌されます。

⇒インスリンの分泌が間に合わないため血糖のピークが通常よりも高くなり、高い血糖に合わせてインスリンが過剰に、通常より長引いて分泌されます。結果的にインスリンの分泌総量も過剰になります。

⇒食後のインスリン分泌量が過剰になると、上記②の体脂肪貯蔵だけが促進され、体脂肪増加につながります。

食物繊維が少なく炭水化物中心の食事を早食いすると、インスリン過剰になり、カロリーは高くなくても食後高血糖と肥満につながります。

余る糖を少しでも減らしたい…そこで!食物繊維に着目!!肥満を予防するために欠かせない働きがあるんです

野菜などの食物繊維を含む食品はしっかり噛んで食べることや、消化に時間がかかるものですが、それが実は肥満予防にも良い働きをします。

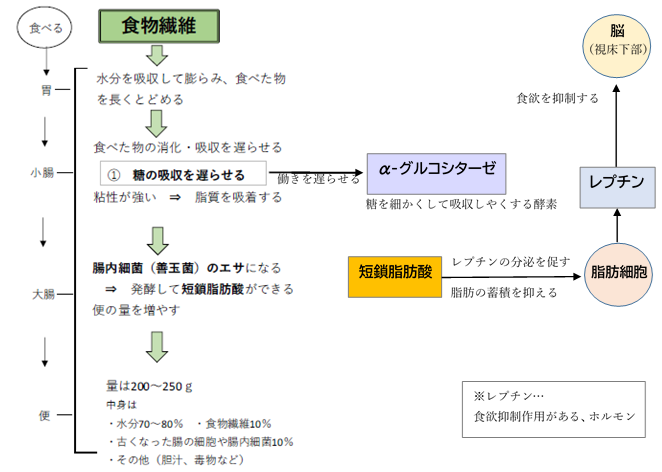

1 食べた物の消化・吸収を遅らせる

糖の吸収がゆるやかになる…

食物繊維は、糖を細かくして吸収しやすくする酵素の働きを邪魔することで、吸収をゆるやかにします。

脂質の吸収がゆるやかになる…

粘性が強く、脂質を吸着し、脂肪細胞への蓄積を抑える働きがあります。

レプチンの分泌を促し、食欲を抑制することにつなげます。

2 腸内細菌(善玉菌)のエサになり、便の量を増やす

腸内細菌は食物繊維をエサとして、腸内で発酵して短鎖脂肪酸を作ります。この短鎖脂肪酸がしっかりと働くことで、腸壁を上手く刺激しながら、腸壁を上手く刺激しながら、良い便になります。

野菜摂取のポイント

R1年度保健指導時食事聞き取り調査より、白老町では朝食と昼食で野菜を摂り、昼食は簡単に済ませる人が多い傾向にあることがわかりました。結果、1日の野菜の摂取が不足している状況です。

実は、一回の食事で1日分の野菜を補おうと大量に摂ると、水溶性のビタミンなどは、その時必要な量を超えた分は体外へ出されてしまいます。

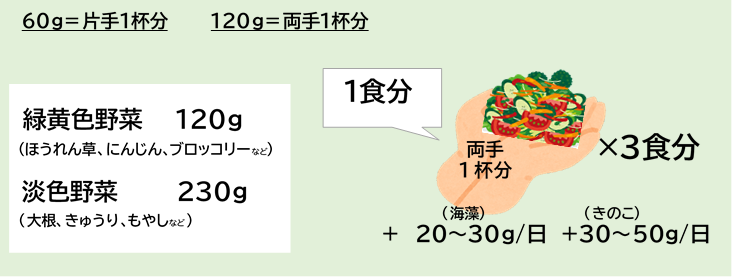

野菜の摂取量の目安 ~野菜だけだくさん食べれば良いわけではないんです~

1日で両手3杯がおおよその目安です。1食の目安は両手1杯分と考えましょう。

食物繊維が摂れる食品は野菜だけではありません。

野菜の他にも、穀類や海藻、きのこからも食物繊維を摂るようにし、色々な食品を組み合わせて食べましょう。

夏は家庭菜園で採れた野菜で、摂取量が多くなる時期でもありますが、涼しくなり、野菜も終わり頃にさしかかってきましたね。

今月のすこやかレシピでは、野菜が採れない時期でも作れる、手軽な冷凍の野菜も活用した野菜レシピをご紹介いたします。