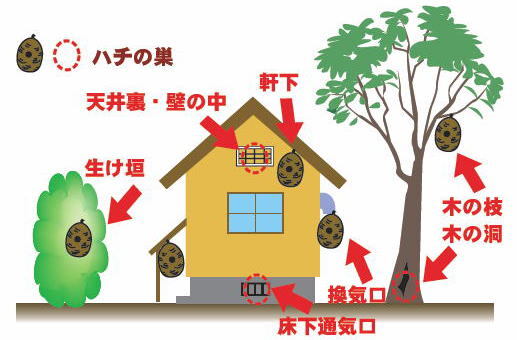

1 ハチに巣を作らせない

(1)点検時期と個所について

- 春先(5月から6月)には、家の周りの点検を行いましょう。

- 節穴など、ハチに侵入されそうなところを補修する事も営巣の防止策として有効です。

- 庭木を剪定し、家の周りに不要なものは置かないようにしましょう。

- スズメバチ用ハチ取り器(トラップ)で女王ハチが巣を作るのを予防しましょう。

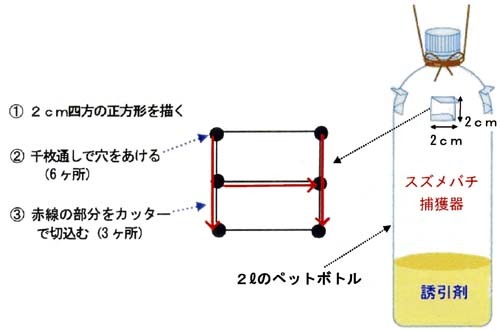

(2)スズメバチトラップの作り方について

ペットボトルを利用したトラップを作って、庭木などに仕かけてみましょう。

巣作りのために飛んでくる女王バチを捕まえることができます。

5月から6月にかけて、越冬から目覚めた女王バチが、巣作りのために庭木や植栽などの樹木に飛来します。

そこで、この時期に誘引トラップを仕かけ、飛んでくる女王バチをおびき寄せて捕獲することにより、家の周辺に巣を作らせないようにする効果が期待できます。

作り方

- 材料

ペットボトル:2リットル程度の大きさのもの (丸いものがベスト)

誘引剤:ペットボトル1本あたり 酒300ミリリットル、酢100ミリリットル、砂糖125グラム - 手順

ペットボトルに、下図のように2センチ角の四角い穴を4ヶ所あけます。

誘引剤の材料をよく混ぜ合わせます。

注意書きのステッカーを貼り、ひもをつけて完成です。

- 仕掛けかた

庭木など家の周囲の樹木につり下げます。

軒下やベランダなど、建物に近い場所では、あまり捕獲できません。

高さ2メートルくらいで、直射日光があたらない所に仕かけましょう。

- 注意事項

- ハチの捕獲状況が悪いときは、設置場所を変えてみましょう。

- 誘引剤の量が少なくなったり、ハチの死骸がたまってくると捕獲状況が悪くなるので、様子を見ながら新しいものに交換してください。

- 7月以降は、女王バチに代わり働きバチが飛んでくるようになりますので、トラップの設置は危険です。

- 使用後のトラップは、容器と中身を分別して、廃棄してください。

- 死んだハチでも、針に刺されることがありますので、注意してください。

2 ハチに刺されないために

前年の秋に誕生し越冬した女王蜂は、4月から6月にかけて単独で巣づくりをはじめます。

この時期は比較的巣の除去も容易に行うことができますが、6月から7月にかけて働き蜂の羽化が本格化すると、女王蜂は産卵に専念するようになるため、巣は急速に大きくなります。

雑草の刈取りや畑仕事など野外での活動が増える時期と重なって、被害が発生しやすくなっています。

以下の点に気をつけて行動しましょう。

(1) 攻撃を受けやすい色彩を身に付けない

スズメバチはいずれの種も黒色に対して激しく攻撃します。

白や黄、銀色に対しては反応は弱くほとんど攻撃しません。

黒い着衣、ひらひらするものは避け、帽子をかぶり軍手などをはめて露出部分を少なくしましょう。

ヘアスプレーや香水、汗の臭いなどにも敏感に反応するので気をつけましょう。

(2)攻撃を受けやすい動きをしない

スズメバチは横への動きに反応しやすいので、ハチを手で払ったり急に向きを変えるなどの動きは危険です。

もし巣を見つけた場合は、静かに後ずさりして巣からすぐに離れるようにしましょう。

室内や車内にハチが入ってきた場合は、窓をあけて出て行くのを待ちます。

ハチは明るい方へ向かう性質があり、そっとしておけば自然に外に出て行きます。

たたいたり追いかけ回さない限り決して人を刺すことはありません。

3 もし刺されてしまったら

- 巣の近くで刺されたら、速やかに巣から離れてください。

ハチの撒き散らす警報フェロモンに呼び寄せられて多数のハチが攻撃してくることがあり危険です。 - 傷口を水道水でよく洗い流し、手で毒液を絞り出すようにします。

- 患部に虫刺されの薬(抗ヒスタミン軟膏など)を塗ります。

- 以上の処置を施したあと、できるだけ速やかに医師の診察を受けることをおすすめします。

- 症状は個人差が大きく、刺されて数分でショック症状を起こすこともあります。

少しでも変わった症状(喉がつまったような感じや胸苦しさ、口の渇き、めまい、頭痛など)が見られたら、

速やかに医師の診察を受けてください。

4 スズメバチ豆知識

(1)作った巣は1年限り

スズメバチの巣はいずれの種も1年限りで、翌年再利用されることはありません。

今年5月の末に、ハチの巣駆除の第1報が入りました。

“えっ!もうそんな季節?”と首をかしげつつも出動してみると、それは去年使われた後放置された、空っぽの巣でした。

(2)刺すのはメスだけ

ハチの毒針は産卵管が変化したものなので、刺すのはメスだけです。

巣を守るという役割は働き蜂と呼ばれるメスが担当しています。

女王蜂も毒針を持っていますが、働き蜂ほど攻撃的ではなく、たった1匹で営巣している時期は、巣をつついても女王はそのまま逃げ去ることがほとんどです。

(3)同じところに巣を作る

「去年と同じところに巣をつくった」「駆除してもらったのに、また同じ場所に巣ができた」といった駆除依頼がよくあります。

そのような時は、巣をつくる場所に殺虫剤(ハチ専用でなくてもかまいません)をスプレーしておけば、巣を作りにくくなると言われています。ただし、絶対に巣を作らないという訳ではありません。

また、出来てしまった巣に直接スプレーするのは危険です。

駆除直後は巣に戻ろうとするハチが残っていますので、刺されないように注意してください。

(4)アナフィラキシーショックについてください。

1回目に刺されたからといって必ずしも2回目にアナフィラキシーを起こす訳ではありませんが、次のような人は要注意です。

40歳以上の男性、以前刺されたとき症状が重かった、抗体価が高い。

5 町内でのスズメバチの駆除状況について

白老町では、一般のご家庭の庭などにスズメバチが巣を作ってしまった場合、町民のかたからの依頼を受けて生活環境課の職員が巣の駆除に出動しています。

スズメバチの種類によって巣の形も営巣場所も異なりますが、平成23年度全件の内容は下図のようになっています。