1 高額医療合算介護(予防)サービス費

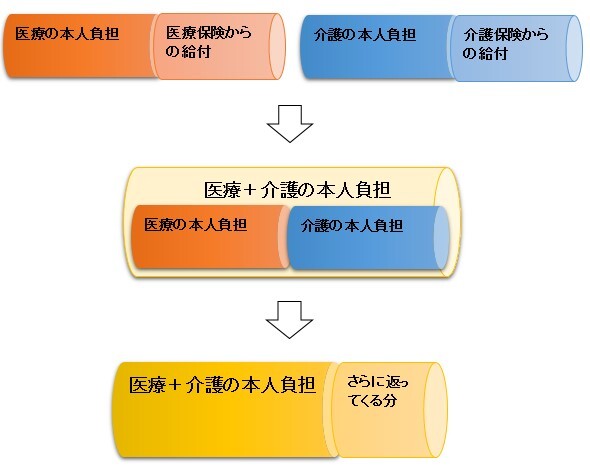

介護保険では高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により、医療保険・後期高齢者医療では高額療養費により世帯ごとに月単位で上限を設けて負担を軽減しています。

しかし、介護と医療それぞれの負担が長期間にわたり重複する場合世帯では、なお重い負担が残ることがあります。

そこで、世帯内の同一の医療保険の加入者のかたについて、毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。

2 高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額<年額:8月から翌年7月>

(1) 75歳以上のかたの世帯(後期高齢者医療制度に加入のかた)

| 所得区分 | 要件 | 年間合算限度額 |

|---|---|---|

| 課税所得690万円以上 | 同一世帯に課税所得690万円以上の所得がある被保険者がいる世帯のかた | 212万円 |

| 課税所得380万円以上690万円未満 | 同一世帯に課税所得380万円以上の所得がある被保険者がいる世帯のかた | 141万円 |

| 課税所得145万円以上380万円未満 | 同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある被保険者がいる世帯のかた | 67万円 |

| 一般 | 同一世帯に課税所得145万円未満で低所得者1・2に該当しないかた (収入の合計額が520万円未満<1人世帯の場合は383万円未満>の場合も含みます) |

56万円 |

| 住民税非課税・低所得者2 | 低所得者1に該当しないかた | 31万円 |

| 住民税非課税・低所得者1※ | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のかた | 19万円 |

※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は限度額の適用方法が異なります。

(2) 70歳から74歳までのかたの世帯

| 所得区分 | 要件 | 年間合算限度額 |

|---|---|---|

| 課税所得690万円以上 | 同一世帯に課税所得690万円以上の所得がある被保険者がいる世帯のかた | 212万円 |

| 課税所得380万円以上 690万円未満 | 同一世帯に課税所得380万円以上の所得がある被保険者がいる世帯のかた | 141万円 |

| 課税所得145万円以上 380万円未満 | 同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある被保険者がいる世帯のかた | 67万円 |

| 一般 | 同一世帯に課税所得145万円未満で低所得者1・2に該当しないかた (収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます) |

56万円 |

| 住民税非課税・低所得者2 | 低所得者1に該当しないかた | 31万円 |

| 住民税非課税・低所得者1※ | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円のかた | 19万円 |

※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は限度額の適用方法が異なります。

(3) 70歳未満を含む世帯のかたの世帯

| 所得 (基礎控除後の総所得金額等) | 要件 | 年間合算限度額 |

|---|---|---|

| 901万円超 | 世帯全員の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円超の世帯 | 212万円 |

| 600万円超 901万円以下 | 世帯全員の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円超の世帯 | 141万円 |

| 210万円超 600万円以下 | 世帯全員の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円超の世帯 | 67万円 |

| 210万円以下 | 世帯全員の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の世帯 | 60万円 |

| 住民税非課税世帯 | 世帯主・国民健康保険加入者が非課税の世帯 | 34万円 |

注意

- 同一世帯に70歳未満と70歳以上のかたがおられる場合は、まず70歳以上のかたの自己負担額を合算して支給額の計算をした後、なお残る自己負担額を70歳未満のかたの自己負担額と合算して支給額を計算します。

- 支給額の計算時にはそれぞれの基準額を適用します。

- 所得区分は医療保険の7月末日の限度額区分と同じです。

- 詳しくはご加入中の医療保険担当窓口にお問い合わせください。

3 申請の流れ

介護保険受給者が7月31日時点で、どの医療保険にご加入しているかにより申請場所が異なります。

(1) 国民健康保険に加入している場合

- 支給額があるかたにのみ白老町の町民サービス課医療保険担当から、申請のお知らせをお送りします。

- お知らせを受け取ったかたは、町民サービス課医療保険窓口にて支給申請を行います。

- 申請を受けた国民健康保険が、支給額を計算して介護保険や他の医療保険に支給額を通知し、それぞれから支給額が支払われます。

(2) 後期高齢者医療制度に加入している場合

- 支給額があるかたにのみ北海道後期高齢者医療広域連合から、申請のお知らせをお送りします。

- お知らせを受け取ったかたは、白老町の町民サービス課後期高齢者医療担当窓口にて支給申請を行います。

- 申請を受けた後期高齢者医療が、支給額を計算して介護保険や他の医療保険に支給額を通知し、それぞれから支給額が支払われます。

※対象期間中に転入などで医療保険や介護保険が変わったかたは、転入前に加入していた医療保険者に「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を受け取ってから白老町に申請していただく場合がありますので、白老町の町民サービス課医療保険担当へお問い合わせください。

申請に関しての注意事項

医療保険と介護保険両方の自己負担がある世帯が対象です

医療保険のみまたは介護保険のみ自己負担の世帯のかたは対象になりません。

各医療保険の世帯ごとに合算します

住民票上同一世帯であっても、7月末日の医療保険者が異なれば、合算されません。

領収書は必要ありません

医療機関または介護サービス事業者からの前月までの請求に基づいて、自己負担分を計算します。

合算対象となる自己負担とは

- 介護保険

- 介護保険介護サービスでの1割負担分(福祉用具購入費・住宅改修費の1から3割負担を除く)が対象です。

- 介護保険制度で、要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの自己負担額、保険料滞納による給付制限(給付額減額)を受けている期間内の自己負担額は合算の対象となりません。

- 医療保険

- 70歳以上のかたはすべての自己負担額が合算の対象となりますが、70歳未満のかたの医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみが合算対象となりますのでご注意ください。